Real Audiencia

Las reales audiencias fueron órganos judiciales creados por la Corona de Castilla.[1]

Con el antecedente de la justicia de la Curia regia, formalmente, la primera Audiencia, como órgano supremo de justicia, fue creada por Enrique II de Castilla en las Cortes de Toro de 1371. Originalmente acompañaba al rey en sus viajes y estaba integrada por 70 oidores, aunque en tiempos de Juan II, llegaron a 100. En 1442 se decidió establecer su sede en Valladolid, y sería denominada entonces como Cancillería.[2]

Isabel la Católica dividió en 1494 dicha Audiencia en dos: la Real Audiencia de Valladolid, con competencia al norte del río Tajo; y la de Ciudad Real, con competencia al sur del mismo río. En 1500 se decidió trasladar esta última a Granada, lo que se verificó en 1505.[3]

Carlos I instala en 1528 la Audiencia de Aragón en Zaragoza. Su hijo Felipe II creó numerosas audiencias en España: la de Los Grados de Sevilla en 1525, la de Canarias (1526), la de Las Palmas en 1568 y la de Mallorca en 1571, así como en otros lugares de Europa –entre otras, la de Cerdeña en 1564 y la de Sicilia en 1569–. En América, se instala por primera vez una audiencia en Santo Domingo (en la isla La Española) en 1511, durante la gobernación de Diego Colón, pero al poco tiempo fue suprimida (siendo restablecida en 1526). Bajo Carlos I y Felipe II, entre 1526 y 1583, se extendieron las audiencias por América y las Filipinas. En 1717 se establece la audiencia de Asturias; en 1790, la de Extremadura y en 1834, las de Albacete y Burgos.

La Real Audiencia en la península

[editar]En la Corona de Castilla:

- Real Audiencia y Chancillería de Valladolid (1371).

- Real Audiencia y Chancillería de Ciudad Real (1494).

- Real Chancillería de Granada (1505).

Las demás audiencias surgidas posteriormente no contaron con el título de chancillería y su nivel competencial era menor:

- Real Audiencia de Galicia (1480), creada a partir de la Gobernación de Galicia.

- Real Audiencia de los Grados de Sevilla (1525).

- Real Audiencia de Canarias (1526).

- Real Audiencia de Asturias (1717).

- Real Audiencia de Extremadura (1790).

- Real Audiencia de Albacete (1834).

- Real Audiencia de Burgos (1834).

En el Reino de Navarra no había audiencia, y las funciones judiciales las ostentaba el Consejo Real de Navarra.

La Corona de Aragón mantenía audiencias en cada uno de sus territorios desde el siglo XV:

- Real Audiencia de Aragón, presidida por un juez.

- Real Audiencia de Cataluña (1370), presidida por un canciller.

- Real Audiencia de Valencia (1506).

- Real Audiencia de Mallorca (1571).

Tras los Decretos de Nueva Planta, desde 1707 se acomodó al modelo competencial de chancillería para las dos primeras (Aragón y Valencia), y desde 1715 para las dos últimas (Cataluña y Mallorca); en estos casos con la innovación de un sistema de presidencia militar, luego traspasado a las castellanas.[4]

En el Decreto CCI de Cortes del 9 de octubre de 1812 se ordenó el establecimiento de la Real Audiencia de Madrid que comprendiese las provincias de Castilla la Nueva, y la Real Audiencia de Pamplona que comprendiese Navarra y las tres provincias vascas. Además se demarcó que el territorio de la Real Audiencia de Valladolid fuesen las provincias de Castilla la Vieja y León, y que la Real Audiencia de Granada comprendiese las provincias de Granada, Córdoba, Jaén y Murcia.

El Real Decreto de 9 de octubre de 1834 estableció que la Real Audiencia de Madrid incluyese las provincias de Toledo, Guadalajara, Ávila y Segovia, la Real Audiencia de Valladolid incluyese las provincias de León, Zamora, Salamanca y Palencia, la Real Audiencia de Granada incluyese las provincias de Málaga, Almería y Jaén, la Real Audiencia de Sevilla incluyese las provincias de Córdoba, Cádiz y Huelva, la Real Audiencia de Burgos incluyese las provincias vascas, Santander, Logroño y Soria, y el Consejo Real de Navarra solo esté conformado por su propia provincia, y la Real Audiencia de Albacete incluyese las provincias de Murcia, Ciudad Real y Cuenca, no habiendo cambios en las demarcaciones de las Reales Audiencias de La Coruña, Oviedo, Canarias, Cáceres, Zaragoza, Valencia, Barcelona y Mallorca.

La Real Audiencia en Indias

[editar]En América se crea por primera vez una audiencia en Santo Domingo (isla La Española) en 1511,[5] durante la gobernación de Diego Colón, pero al poco tiempo fue suprimida.

Bajo Carlos I y Felipe II se extendieron las audiencias por América y las Filipinas, poniéndose definitivamente en funcionamiento la Audiencia de Santo Domingo y creándose diez o más.

- Real Audiencia de Santo Domingo en 1526.

- Real Audiencia de México (Virreinato de Nueva España) en 1527.

- Real Audiencia de Panamá en 1538.

- Real Audiencia de Lima (Virreinato del Perú) en 1542.

- Real Audiencia de Guatemala (Virreinato de Nueva España, actual Guatemala) en 1543.

- Real Audiencia de Guadalajara de Indias (Virreinato de Nueva España) en 1548.

- Real Audiencia de Santafé de Bogotá (Virreinato de Nueva Granada) en 1549.

- Real Audiencia de Charcas (Virreinato del Perú, actual Bolivia) en 1559.

- Real Audiencia de Quito (Virreinato de Nueva Granada, actual Ecuador) en 1563.

- Real Audiencia de Concepción (Capitanía General de Chile) en 1565 (hasta 1575).

- Real Audiencia de Manila (Capitanía General de Filipinas) en 1584.

En el siglo XVII se repuso la Audiencia de Chile, trasladándola a Santiago, y se crea la primera en Buenos Aires:

- Real Audiencia de Santiago en 1605.

- Real Audiencia de Buenos Aires (Virreinato del Río de la Plata) en 1661 (hasta 1671).

En el siglo XVIII se reinstala la Audiencia de Buenos Aires, y se crean las dos últimas audiencias indianas:

- Real Audiencia de Buenos Aires en 1783.

- Real Audiencia de Caracas en 1786.

- Real Audiencia de Cuzco en 1787.

Ante el intercambio del dominio de la isla de Santo Domingo por la Luisiana se suprime la de Santo Domingo y se crea:

El Decreto CCI de Cortes del 9 de octubre de 1812 ordenó el establecimiento de la Real Audiencia de Saltillo y que comprendiese las Provincias Internas de Oriente. La Comisión de Legislación también estableció en la sesión de Cortes del 26 de marzo de 1814 que las islas de Santo Domingo y Puerto Rico pasasen a la Real Audiencia de Caracas y el establecimiento de tres audiencias nuevas en Nueva España: la Real Audiencia de Chihuahua que comprendiese las Provincias Internas de Occidente (exceptuando Sinaloa y el sur de Nueva Vizcaya que seguirían perteneciendo a la Real Audiencia de Guadalajara), la Real Audiencia de Valladolid de Michoacán comprendiendo las intendencias de Michoacán y Guanajuato, y la Real Audiencia de Yucatán. Estos cambios no llegaron a establecerse en decreto debido a la supresión de las Cortes de Cádiz por Fernando VII dos meses después.

Finalmente, las últimas en crearse fueron:

- Real Audiencia de Puerto Rico en 1831.

- Real Audiencia de La Habana en 1838.

En la América hispánica bajo el dominio de la corona española, la real audiencia adquirió una creciente importancia, velando por el cumplimiento del derecho, la protección de los gobernados y por la aplicación de la justicia en el continente. Asimismo, llegaron todas a ser también reales chancillerías, siendo depositarias del sello real (real sello), por lo que se les consideraba representantes de la persona del monarca en sus respectivos territorios.

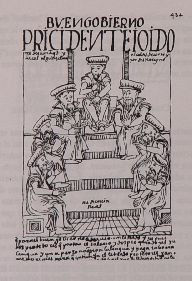

Composición

[editar]Las reales audiencias estaban compuestas por un presidente, que era por lo general el respectivo virrey o gobernador, y por un número variable de oidores (jueces), más algunos alcaldes del crimen (en España, México y Lima). Además, formaban parte de este tribunal un fiscal y "otros oficiales subalternos", entre ellos: un alguacil mayor, un relator, un escribano de cámara y un portero.

En España, las de Valladolid y Granada contaron también con otras figuras como el alcalde de los hijosdalgo, reservados para los pleitos de este estado.

Por real decreto del 11 de marzo de 1776 se mandó que las 10 audiencias indianas entonces existentes estuvieran presididas por un regente, lo cual fue comunicado por real célula del 6 de abril de 1776 y sus funciones fijadas por real instrucción del 20 de junio de 1776. Se dispuso también agregar 2 oidores y un alcalde del crimen a las audiencias de México y Lima; 2 oidores a las de Guadalajara, Santo Domingo y Quito; y un oidor a las de Manila, Guatemala, Charcas y Santafé.[6]

Funciones

[editar]Las reales audiencias eran quizás los únicos órganos de la época que tenían una función más marcada: la administración de justicia.

Hacia el siglo XVIII, principalmente por evolución espontánea, más que por reformas legales, se convirtieron esencialmente en tribunales de apelación.

- Conocían de los juicios civiles y criminales, excepto los de fuero eclesiástico, militar o mercantil.

- Sus fallos podían apelarse ante el Consejo de Indias (siempre que se tratase de asuntos por más de 6000 pesos de oro).

- Conocían del recurso de fuerza, es decir, la reclamación de los agraviados por los jueces eclesiásticos, que procedía en caso de incompetencia de estos para conocer de las causas, inobservancia de las normas que regían los juicios eclesiásticos y en las negativas de apelación que eran procedentes.

- Conocían de las contiendas de competencia entre jueces laicos y eclesiásticos.

- Conocían de algunos juicios eclesiásticos y los juicios de encomiendas.

- Los agraviados por las resoluciones del virrey o del gobernador podían "apelar" ante ellas.

- Podían dictar autos acordados, para una adecuada administración de justicia, y podían suplir con ellos los vacíos normativos en cuanto a los procedimientos o para interpretar las normas procedimentales vigentes.

En caso de vacancia del virrey o gobernador, podía reemplazarlo interinamente el Oidor más antiguo (llamado oidor decano). Asimismo, eran órganos consultivos de los virreyes y gobernadores en materia de gobierno y hacienda.

Debían hacer cumplir las reales órdenes y eventualmente podían "suplicar" una ley (cuando esta adolecía de un vicio) y representarla al Consejo de Indias. Además, debían examinar las ordenanzas, los reglamentos y decretos del respectivo virrey o gobernador. En caso de que estos se extralimitaran en sus facultades y atribuciones, podían representarles dicha situación, y en caso de no ser oída, dar cuenta al soberano.

Igualmente, debían preocuparse por el buen tratamiento de los indígenas y podían prohibir la circulación o requisar determinados libros. Además, se preocupaban de informar al rey sobre la conducta de los sacerdotes dentro de su territorio jurisdiccional y podían detener las bulas que considerasen atentatorias al patronato.

Clasificación

[editar]Las reales audiencias tuvieron una clasificación, de acuerdo a su jerarquía:

- Audiencias virreinales: estaban presididas por un virrey y tenían su asiento en la sede virreinal. Fueron de este tipo, en el siglo XVI, la Real Audiencia de Santo Domingo (1511-1526), de México (desde 1535) y de Lima (desde 1542) y, en el siglo XVIII, las de Santafé de Bogotá (1718-1723 y desde 1740), de Charcas (1776-1785) y de Buenos Aires (desde 1785).

- Audiencias pretoriales: estaban presididas por un presidente-gobernador y no se encontraban subordinadas a un virrey, por lo cual podían establecer contacto directo con el rey y el Consejo de Indias. Fueron de este tipo las de Santo Domingo (desde 1527), de México (1527-1535), de Panamá (1539-1614), de los Confines o de Guatemala (1543-1565 y desde 1570), de Manila (desde 1584), de Buenos Aires (1663-1672), de Santafé de Bogotá (1550-1717 y 1723-1740), de Caracas (desde 1787), de Santiago de Chile (desde 1798), de Santiago de Cuba (desde 1799), de Puerto Príncipe o de Camagüey (desde 1800), Real Audiencia de Puerto Rico (desde 1832) y de La Habana (desde 1838).

- Audiencias subordinadas: estaban presididas por un presidente letrado y dependían del virrey en los asuntos relativos a gobierno civil, eclesiástico, guerra y, eventualmente, hacienda. Fueron de este tipo las de Compostela o de Guadalajara (desde 1548), de Charcas (1561-1776 y desde 1785), de Quito (desde 1564), de Concepción (1565-1575), de Santiago de Chile (1609-1798), de Panamá (desde 1614) y del Cuzco (desde 1788).

Véase también

[editar] Portal:Derecho. Contenido relacionado con Derecho.

Portal:Derecho. Contenido relacionado con Derecho.- Capitanía general

- Consejo de Indias

- Gobernación

- Virreinato

- Instituciones españolas del Antiguo Régimen

- Sala de Vizcaya

Referencias

[editar]- ↑ Pontificia Universidad Católica de Chile (1996). «El territorio americano y sus principales instituciones: Las Reales Audiencias». La América española y colonial: siglos XVI, XVII y XVIII. Consultado el 7 de noviembre de 2014.

- ↑ Julio Valdeón (1976). «La Baja Edad Media». Historia 16: 37-38.

- ↑ Santos M. Coronas González|Coronas González, S.M. (1981), "La Audiencia y Chancilleria de Ciudad Real (1494-1505)" en Cuadernos de Estudios Manchegos, 11, pp. 47-139.

- ↑ Artola, Miguel (1991) Enciclopedia de Historia de España. (V. Diccionario Temático). Madrid, Alianza Editorial ISBN 84-206-5294-6

- ↑ Real cédula de Fernando V, creando una audiencia en Santo Domingo, incluida en la Colección de documentos inéditos para la historia de España, vol. II, pags. 285-293.

- ↑ Antecedentes Coloniales. Por José Luis Soberanes Fernández. Pág. 33

Bibliografía

[editar]- Dougnac Rodríguez, Antonio (1994). Manual de Historia del Derecho Indiano. México: Universidad Nacional Autónoma de México. ISBN 968-36-4147-4.

- Sánchez Bella, Ismael; De la Hera, Alberto; y Díaz Rementeria, Carlos (1992). Historia del Derecho Indiano. Madrid: MAPFRE. ISBN 84-7100-512-3.

Enlaces externos

[editar]- La Real Audiencia de Caracas (Guillermo Morón)