Madrid goyesco

Madrid goyesco o Madrid de Goya es el conjunto de tipos y lugares enmarcados en el escenario geográfico, histórico y sociológico presente en la obra de Francisco de Goya protagonizados por el pueblo de Madrid.[3] Un espacio variopinto y multicolor poblado por un grupo humano tan diverso como la indumentaria que le caracterizó y el marco cosmopolita que habitaron, o los círculos y ocupaciones que compusieron su esencial estética pictórica.[4] Así, el Madrid Goyesco queda definido en la geografía de la capital de España como un conjunto ejemplar con identidad propia en la historia de la pintura universal.[5]

Goya, vecino de Madrid

[editar]«Yo sé quién es Goya, y también sé que lo precioso de Madrid es que puede ser goyesco siempre.»[6] —Ramón Gómez de la Serna (1928)

|

Goya vivió en Madrid durante medio siglo.[a] Durante ese largo periodo de su vida, apenas interrumpido por pequeños viajes y un par de estancias más dilatadas en Cádiz y Sanlúcar de Barrameda, el pintor fue vecino en varios domicilios de distintos barrios de la capital de España.[b][7] Así, en 1775, aparece instalado con Josefa Bayeu, en casa de su cuñado y mentor Ramón Bayeu, en la calle del Reloj, donde permaneció dos años y nace su segundo hijo, Eusebio Ramón. Tras una breve estancia en la calle del Espejo (donde nace Vicente Anastasio en 1777) se trasladaron a la Carrera de San Jerónimo, a una casa de la marquesa de Campollano (allí nacen: Hermenegilda, en 1782, y Javier, nacido el 4 de diciembre de 1784, el último y el único hijo que sobrevivió al pintor y fue su heredero).[8] El pintor, que en este periodo central de su vida buscó siempre la vecindad del centro de Madrid, con la Puerta del Sol o el Palacio Real a mano, aparece residiendo en 1799 en casa propia en la calle del Desengaño (donde nacen sus hijos María Pilar Dionisia y Francisco de Paula Antonio Benito), piso que luego vendería a Manuel Godoy para que el valido acomodase a su amante —y luego esposa— Pepita Tudó. En 1800, Goya compra una casa en la calle de Valverde; pero tres años después se muda a la calle de los Reyes –a un piso en propiedad que acabará regalando a su hijo Javier–, que abandonó en 1819 cuando compró una quinta en el cerro Bermejo, «al otro lado del puente de Segovia, camino de la ermita de San Isidro», conocida como Quinta del Sordo.[9][10][11]

La historia del vecino metropolitano se completaría con el Goya que trabaja en la Real Fábrica y su entorno natural cercano al río y las dehesas y bosques del Pardo; con el pintor que decora el palacete de la Alameda, de los duques de Osuna; y en el último lustro de su vida madrileña, con el viejo solitario recluido en la finca de Carabanchel Bajo que ya antes de que Goya la comprara era llamada la quinta del sordo.[12]

El Madrid de los cartones y tapices

[editar]La más tópica y rica representación del Madrid goyesco aparece en el conjunto de apuntes, cartones y tapices realizados por Goya para la Real Fábrica de Tapices,[13] una galería de cuadros de costumbres en la línea de la pintura de género europea más exquisita. Una visión lúdica, idealizada y benévola que, sin cambiar de escenario, adoptará nuevos y estremecedores ángulos en los Caprichos y Disparates.

Algunos ejemplos de este singular capítulo del Madrid goyesco:

- El baile a orillas del Manzanares o El baile de San Antonio de la Florida (1777), uno de los varios ejemplos en que el modesto río Manzanares y sus riberas sirvieron de escenario a muchos de los trabajos de Goya. El boceto original de este cartón para tapiz —en paradero desconocido— fue comentado por Goya en una carta de diciembre de 1778 escrita a su amigo Martín Zapater con esta anécdota: «Sabatini se me echó sobre unos guapos borrones que tenía y ya los había destinado y un ibas más librado y me he quedado en pelota. Aquel que tenía antiguo del baile también si lo quieres lo pondrás en un rinconcito que por inútil se quedó...» Luego Sabater añadiría en una nota: «...Dicho borrón que poseo y ha sido calificado por el señor Haess, representa un baile en la ronda: en el fondo se destaca el templo de San Francisco el Grande...» Queda claro que los bocetos (cartones o tapices), conocidos con este mismo tema del baile junto al río, fueron versiones posteriores en las que Goya afinó en calidad —y en algún caso suprimió— la cúpula de San Antonio.[14]

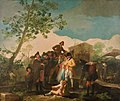

- El ciego de la guitarra (1778), sin duda una de las escenas más habituales de la picaresca española , que el propio Goya en una factura del 1 de mayo de 1778 describe así: «...representa un ciego cantando con su guitarra y su lazarillo y catorce figuras que le están escuchando, y de las principales son, dos mujeres, un extranjero, un negro vendiendo agua, un paradero, los restantes están embozados con sus capas; delante de todo, dos muchachos sentados oyéndole también. Hay en otro término un murciano con una carreta de bueyes, al otro lado un grupo con muchas gentes y entre ellas uno que está comprando un melón. Hay una perspectiva de calle con casas y una obra que se fabrica en ella, se ve el horizonte y cielo poblado de nubes...».[15]

- La feria de Madrid (1778), o lo que más tarde se conocerá como el Rastro madrileño, aparece ya a finales del siglo XVIII español como un escenario curioso y singular. Goya lo describe asimismo en una factura del 6 de enero de 1779: «...representa un pasaje de ferias en el tiempo de ellas, que es una prendería, delante de ella el prendero tratando de la venta de una alhaja con una señora a quien acompañan dos caballeros, el uno con un anteojo mirando ciertos cuadros que hay en venta, detrás de éstos se descubren otros cuatro y a más distancia varias gentes. Su medida de ancho siete pies y catorce dedos, su alto nueve pies y siete dedos. Su valor seis mil reales de vellón».[16]

- El cacharrero (1779) representa una escena del mercado de loza callejero (sobre la que se han escrito todo tipo de supuestos narrativos),[c][17] que Goya en una factura del 6 de enero de 1779 describe así: «...representa un valenciano vendiendo vajilla, dos señoras sentadas eligiendo para comprar, una vieja sentada al mismo fin, a un lado dos caballeros sentados sobre unos ruedos mirando a un coche que pasa por delante, en él se ve una señora, detrás dos lacayos y un volante y un cochero en su pescante, a más distancia se ven varias gentes y edificios...».[18]

- Los zancos (1791), juego de equilibrio como Las gigantillas y —como estas— diversión callejera del pueblo madrileño. En presencia de un coro de embozados y majos con sombreros de ala ancha los improvisados funámbulos intentan reclamar la atención de una joven asomada a una ventana. Los teóricos de Goya han creído ver aquí un símbolo de lo difícil que es enfrentarse al mundo real.[19]

- Escenarios más comunes

-

El río en El baile a orillas del Manzanares.

-

El "rastro" de viejo en La feria de Madrid.

-

El músico de la picaresca popular o El ciego de la guitarra.

-

Las calles de la villa en Los zancos.

-

El mercado callejero en El cacharrero.

El traje goyesco

[editar]

Presente en la magnífica pasarela de los cartones para tapices y en algunos de los mejores retratos del pintor aragonés, el traje goyesco es el nombre que recibe de manera convencional el conjunto de indumentaria popular usada en la capital de España desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX.[20] Un estilo que fue adoptado por las clases altas siguiendo en parte las consignas de sobriedad y populismo exportadas a toda Europa por la Revolución Francesa.[21][22] Así, el 'traje goyesco' es el resultado de la fusión de prendas de vestir tradicionales —comunes a gran parte de las regiones de España— con modas extranjeras traídas por la nobleza y las casas reales. Inconfundible y personalísimo, como muestra la obra de Goya, exhibe los siguientes elementos:

El majo u hombre 'goyesco' viste esencialmente camisa blanca, fajín, chaquetilla corta abotonada y adornada con bordados (o chaleco); pañuelo al cuello haciendo juego con el fajín; pantalón ajustado y llega hasta debajo de las rodillas, mostrando las calzas o medias blancas. También usa redecilla bordada negra a la cabeza, rematada por una borla o "madroño" en su extremo. Se complementa con la capa española y la manta, así como diferentes tipos de tricornio para adornar o proteger la cabeza.

Por su parte, la mujer 'goyesca' viste un corpiño confeccionado en tejidos ricos (casi siempre terciopelos), ajustado y muy escotado, y se toca con un pañuelo, pañoleta, chal o mantón que la envuelve o cubre parcialmente; lleva también camisa de mangas con farol en los hombros y luego ajustadas; como el hombre puede recogerse los cabellos con una redecilla o construir con ellos caprichosos peinados y adornos de cintas (del tipo caramba). Se completa el traje con un conjunto de faldas de vuelo desde la cintura, y ocasionalmente, mandil; los más trabajados van bordados, tanto la falda como el corpiño. Complementos habituales son la toquilla y la peineta.[23]

Los niños de Madrid

[editar]El balancín (1780), tema recurrente, es uno de los numerosos ejemplos que el pintor dedica a los grandes protagonistas de las calles y descampados del Madrid goyesco, los niños, sus juegos, mascaradas, peleas y travesuras. Este fenómeno que pasaba desapercibido para la clase alta, y que gracias a la mirada de Goya, al quedar patentes sus andrajos y cabezas tiñosas en las series de tapices para los comedores y habitaciones del Escorial y el Palacio del Pardo, despertó la sensibilidad sociopolítica de gobernantes como Campomanes, que llegaría a recomendar a padres y maestros que vigilasen «el aseo de niños y aprendices».[3]

Como antes le ocurriera a Murillo con los niños de su ciudad, Goya refleja en repetidas ocasiones el ameno tema infantil, sin bajar por ello el listón de su agudeza e ingenio. Los niños de Madrid, como los sevillanos de Murillo, mendigos en su mayoría, son más pícaros que dulces angelitos.[24]

Corridas goyescas

[editar]

Además de la serie de treinta y tres grabados publicados en La tauromaquia (1816) —y cuyo objetivo inicial era ilustrar algunos pasajes de la Carta histórica sobre el origen y progreso de las corridas de toros en España (1777), que Nicolás Fernández de Moratín escribió para Pignatelli[d]— Goya, buen aficionado a la fiesta de los toros, vivió el Madrid taurino con instinto periodístico, a tal punto que su obra en este campo es uno de los mejores reportajes gráficos de la fiesta en el puente del siglo XVIII al XIX.[25] Algunos de sus óleos y grabados permiten identificar la desaparecida plaza de toros de la Puerta de Alcalá, como es el caso de El picador (suerte de varas) (1793), de la Galería Nacional de Washington.[26][27]

El Madrid oscuro

[editar]Goya, gran pesadilla de cosas inauditas; fetos cocidos en sabáticas comedias; viejas frente al espejo, desnudas doncellas, tentando a los diablos ajustando sus medias. —Charles Baudelaire (traducción de Ramón Gómez de la Serna).[28]

|

A partir de 1790, despunta en la obra de Goya una nueva mirada. Muchos estudiosos coinciden en atribuir a su enfermedad la visión amarga, descarnada y brutal, pero lúcida e inteligente, que muestra Goya en Caprichos.[29][30] El sueño de la razón produce monstruos y algunos de ellos se pasean por una noche eterna, que en muchos casos es la noche de Madrid, con sus celestinas y prostitutas en la capital fantasmal de un herido imperio.[31][32] Y aunque el terror es un sentimiento universal, no hay que dejar de observar que la Quinta del Sordo, demolida en el verano de 1909, estuvo en Madrid.[33]

Parámetros del Madrid goyesco

[editar]

A partir de los numerosos estudios realizados sobre la obra de Goya y en especial de los específicos sobre la estética que ha dado en denominarse 'goyesca', pueden diferenciarse los siguientes parámetros:

- Vestimenta

- Oficios y calles

- Niños y juegos

- Diversiones del pueblo

- Tauromaquia

- Caprichos

Influencia en la pintura: discípulos 'goyescos'

[editar]

Partiendo en ocasiones del estilo goyesco blando de los cartones para tapices, como fue en principio el caso de Eugenio Lucas, los seguidores de Goya eligieron la vertiente más romántica del maestro, sin llegar a superarlo.[34] Así, aparecen escenas madrileñas de Alenza, en las que aún se mueven majos embozados muy 'goyescos', mientras que, ya en el siglo XX, la vertiente popular más dura y en ocasiones siniestra pervive en artistas como Solana. A estos nombres se podría añadir, por lo anecdótico, el de José Zapata (1763-1837), pintor levantino que creó sus propios Caprichos.[35] Sin embargo para ninguno de ellos se aplicará el sello de 'goyesco', estéticamente asociado ya al Goya de los primeros años.

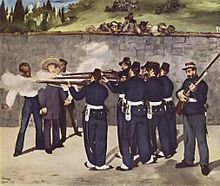

En el capítulo internacional, el caso más claro de 'discípulo goyesco' queda patente en algunas obras de Edouard Manet como La ejecución de Maximiliano o la Olympia, que tras su visita al Madrid de 1865 desarrolló una ingenua pasión por el genio de Goya.[36]

Majos de Galdós

[editar]

Si la imagen más conocida de los majos —en el Madrid del ocaso del siglo XVIII y el amanecer del XIX— quedó fijada con la obra de Goya,[37] complementario, aunque mucho menos conocido, es el retrato coral literario que hizo Galdós del majo madrileño de la primera mitad del siglo XIX.[e] Una interesante y jugosa clasificación y ordenación socio-laboral, minuciosamente localizada además en el callejero de la ciudad, puede leerse en unas memorables páginas de El 19 de marzo y el 2 de mayo, libro tercero de la primera serie de los Episodios Nacionales:[38]

La taberna del tío Malayerba estaba llena de bote en bote, y también disfrutaba el honor de una desmesurada concurrencia, un patio interior destinado de ordinario a paradero y taller de carretería. No puedo haceros formar idea de la variedad de trajes que allí vi, pues creo que había cuantos han cortado la historia, la costumbre y el hambre con su triple tijera. Veíanse muchos hombres envueltos en mantas, con sombrero manchego y abarcas de cuero; otros tantos cuyas cabezas negras y redondas adornaba un pingajo enrollado, última gradación de turbante oriental; otros muchos calzados con la silenciosa alpargata, ese pie de gato que tan bien cuadra al ladrón; muchos con chalecos botonados de moneditas, se ceñían la faja morada, que parece el último jirón de la bandera de las comunidades...Benito Pérez Galdós: El 19 de Marzo y el 2 de Mayo. Cap. VIII págs. 34 y ss.

...y entre esta mezcolanza de paños pardos, sombreros negros y mantas amarillas, se destacaban multitud de capas encarnadas cubriendo cuerpos famosos de Las Vistillas, del Ave-María, del Carnero, de la Paloma, del Águila, del Humilladero, de la Arganzuela, de Mira el Río, de los Cojos, del Oso, del Tribulete, de Ministriles, de los Tres Peces, y otros célebres «faubourgs» (permítasenos la palabrota) donde siempre germinó al beso del sol de Castilla la flor de la granujería...Benito Pérez Galdós: El 19 de Marzo y el 2 de Mayo. Cap. VIII págs. 34 y ss.

Cronología de Goya en Madrid

[editar]| Año | Vida de Goya[39] | Contexto artístico, social y político |

|---|---|---|

| 1763 | Goya se traslada a Madrid siguiendo a Bayeu,[f] que había sido llamado por Raphael Mengs [g] para trabajar en la decoración del Palacio Real.

Concursa a una pensión de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, sin éxito.[40] |

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando nombra director honorario por la rama de la Pintura a Mengs.[41]

El secretario de Hacienda Leopoldo de Gregorio, marqués de Esquilache, pasa a ocupar también la secretaría de Guerra. Se convierte en persona de absoluta confianza de Carlos III para llevar a cabo sus reformas ilustradas. 10 de diciembre: primer sorteo de la Lotería Nacional.[h] |

| 1764 | Concursa en la Real Academia de San Fernando para una pensión de pintura, que gana Gregorio Ferro.[42] | 16 de mayo: se crea en el Alcázar de Segovia el Real Colegio de Artillería, la academia militar más antigua del mundo en activo.

1 de diciembre: Carlos III reside definitivamente en el Palacio Real, pese a estar incompleta su decoración interior. Su construcción se había prolongado durante más de veintiséis años. |

| 1765 | Entre 1765 y 1769 Mengs pinta la decoración del dormitorio y cuarto de Carlos III en el Palacio Real de Madrid.[41]

Pablo Esteve estrena en el Teatro de la Cruz su zarzuela La buena muchacha, adaptación de La buona figliuola de Niccolò Piccinni con libreto de Carlo Goldoni. | |

| 1766 | Se presenta al concurso de Premios de Primera Clase de Pintura de San Fernando, sin conseguir un solo voto. Ramón Bayeu gana el primer premio [42]

Prolonga su estancia para colaborar en el taller de los Bayeu.[f] |

10 de marzo: bando de capas y sombreros prohibiéndose el uso de la capa larga y el chambergo, que facilitaban la ocultación de armas y el anonimato. A los pocos días (23 de marzo) estalla el motín de Esquilache, revuelta de carácter social con reivindicaciones políticas y económicas[i] |

| 1767 | 2 de abril: expulsión de los jesuitas de España, acusados de haber instigado el motín de Esquilache.

5 de julio: Carlos III encarga a Pablo de Olavide la creación de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía para favorecer la seguridad del tráfico de personas y mercancías colonizando comarcas deshabitadas e infestadas de bandoleros. | |

| 1768 | Se concluye la Casa de Correos (1766-1768) en la Puerta del Sol.

En Navidad, Pablo Esteve estrena en el Teatro del Príncipe de Madrid la zarzuela u "ópera cómico-bufa-dramática en dos actos", titulada También de amor los rigores sacan fruto entre las flores (o Los jardineros de Aranjuez), una de las primeras zarzuelas costumbristas representadas en los escenarios españoles. María Mayor Ordóñez «La Mayorita» llega a Madrid procedente de Cádiz para trabajar en la compañía de teatro de María Hidalgo. Se limitan las atribuciones de la Inquisición en materia de censura. | |

| 1769 | En junio viaja a Italia donde permanece dos años.[42] Se aloja en el n.º 48 de la Strada Felice (Via Sistina) de Roma en casa del pintor polaco Taddeus Kuntz, amigo de Mengs.[44] Estudia a los maestros de la pintura en Turín, Milán, Génova, Parma, Pavía, Roma, Venecia, Bolonia, recogiendo sus observaciones en el Cuaderno italiano en forma de apuntes artísticos y de anotaciones. Conoce personalmente a Giovanni Battista Piranesi, grabador y arquitecto. |

Ramón de la Cruz estrena Manolo, parodia de las comedias heroicas que eran pasto habitual de los teatros de ese tiempo.[j]

Mengs es autorizado a regresar a Roma por un período de tres años, por las molestias que le causa el clima de Madrid.[41] Regresará en 1774. |

| 1770 | Carlos III reabre los Reales Estudios de San Isidro, remoto precedente de las escuelas de formación profesional.

Entre 1770 y 1772 se construye el edificio que se conserva en la actualidad de la Real Fábrica de Vidrios y Cristales de La Granja en San Ildefonso. Giambattista Tiepolo muere en Madrid. Su hijo Lorenzo permanece en la Corte española; sus pasteles influirán en los primeros cartones para tapices de Goya.[42] Se limitan las atribuciones de la Inquisición en el plano judicial. | |

| 1771 | Reside en Zaragoza. Emprende la realización de las pinturas murales de la capilla del palacio de Sobradiel. Comienza los estudios para el gran fresco de La adoración del nombre de Dios en la bóveda del coreto de la basílica del Pilar.

Realiza su primer aguafuerte, la Huida a Egipto.[k] |

|

| 1773 | Comienza su actividad de retratista con su primer autorretrato, considerado por algunos un retrato de bodas.[45]

25 de julio: se casa con Josefa Bayeu [l] en la iglesia de san Martín, sita en lo que luego será la Plaza de las Descalzas.[46] en Madrid. |

La caída del conde de Aranda, protector del neoclasicismo, favorece el auge de Ramón de la Cruz, amigo de Goya, dramaturgo del casticismo madrileño. |

| 1774 | Trabaja en los frescos de la cartuja de Aula Dei en Zaragoza.[44] El 29 de agosto nace su primer hijo Antonio Juan Ramón Carlos. |

Última estancia de Mengs en Madrid (julio de 1774-enero de 1777). Pinta al fresco La Apoteosis de Trajano en la saleta Gasparini del Palacio Real, y El tiempo arrebatando al Placer en el teatro del palacio de Aranjuez, que dejó sin terminar. Regala a Carlos III su colección de yesos e informa favorablemente del trabajo de Goya, José del Castillo y Ramón Bayeu.[41] |

| 1775 | 3 de enero: parte de Zaragoza a Madrid, adonde llega el día 10 para trabajar como pintor de cartones de tapices para la Real Fábrica de Santa Bárbara, cobrando por cada cartón entregado; hasta 1780 no tendrá un salario fijo.[47] Se aloja en el número 9 de la calle del Reloj, contigua al número 7 donde vive su cuñado Francisco Bayeu.

Si bien estaba recomendado por Bayeu, Goya asegura, orgulloso, que fue Mengs quien le había hecho volver de Roma para el Real Servicio. En todo caso, sus primeros cartones de la primavera de 1775 con destino al comedor de los príncipes de Asturias en El Escorial, se pintaron según ideas de Bayeu con motivos de caza en los montes de El Escorial y del Pardo.[44] A lo largo de unos veinte años, Goya pintará cerca de sesenta de estos cartones para tapices, de los que cincuenta se conservan en El Prado agrupados en siete series según las dependencias palaciega a que estaban destinados: [48]

15 de diciembre: nace su segundo hijo, Eusebio Ramón.[46][l] |

Carlos III crea la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, para difundir las nuevas ideas y conocimientos científicos y técnicos de la Ilustración. |

| 1776 | 1776-1778: pinta la segunda serie de cartones para el comedor de los príncipes de Asturias en el palacio de El Pardo, como Baile a orillas del Manzanares y El quitasol (1777). En los temas y personajes se aprecian las influencias de los sainetes de Ramón de la Cruz, amigo de Goya,[44] y de las ilustraciones del hermano de aquél, Juan de la Cruz Cano,[49] grabador y geógrafo, autor de Colección de trajes de España tanto antiguos como modernos (Madrid, 1777).[50] | Se construye el Canal Imperial de Aragón (1776-1790) para mejorar el regadío llevando el agua del río Ebro hasta Zaragoza y establecer un servicio de transporte de viajeros y mercancías entre Tudela y Zaragoza. |

| 1777 | Quiere volver a Italia con Mengs pero enferma gravemente; le asegura a su amigo Zapater haber «escapado de buena».[40] [m] | Cayetana,[n] duquesa de Alba, acomete la construcción del actual palacio de Buenavista en Madrid. |

| 1778 | Por encargo del rey realiza una serie de grabados que reproducen cuadros de Velázquez.[o] | Carlos III funda el Banco Nacional de San Carlos.

Jovellanos llega a Madrid desde Sevilla, a la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, apoyado por el duque de Alba. Se crea la Real Escuela de Platería y Máquinas o Real Fábrica de Platería Martínez para impulsar el arte de la orfebrería. El platero Antonio Martínez Barrio se había formado en dibujo y pintura con los hermanos Bayeu (Francisco y Ramón) y, posiblemente, también con Goya. Se termina la Puerta de Alcalá (1769-1778). |

| 1779 | Vive en la Carrera de San Jerónimo con Josefa y trabaja en la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara (en la Casa del Abreviador, junto a la Puerta de Santa Bárbara, es decir casi extramuros de la Villa).[51]

Goya es presentado en la corte de Carlos III de España,[p] monarca que —en palabras de Mesonero Romanos— "lleva más de tres lustros decidido a convertir el poblachón manchego que se encontró en una corte europea e ilustrada". Empieza a ser considerado por personajes[q] como Antonio Ponz un «profesor de pintura» presto para «servir a la nación».[52] Goya se propone, sin éxito, como pintor de cámara del rey en sucesión del recientemente fallecido Raphael Mengs. |

La actriz y cantante ‘graciosa’, María Antonia Vallejo «La Caramba», está en la cúspide de su popularidad.

La cantante pone de moda el ‘peinado a la Caramba’: llevar el pelo muy rizado y suelto sobre la espalda sujeto apenas por una lazada o escarapela.[r] 29 de junio: Raphael Mengs, pintor de cámara de Carlos III, fallece en Roma. |

| 1780 | Entra en contacto con la alta sociedad madrileña que a lo largo de la década 1780-1789 lo convertirá en el retratista de moda.

En otoño se traslada con su familia a Zaragoza para pintar el fresco de la cúpula, Regina Martyrum, en Nuestra Señora del Pilar.[40] 7 de julio: académico de mérito de la Academia de San Fernando de Madrid. Pinta el Cristo crucificado. 22 de agosto: nace su quinto hijo. |

Las duquesas de Benavente y de Alba denuncian al maestro Esteve y a «La Caramba» por haber sido ridiculizadas por ellos. |

| 1781 | Su prestigio como artista sufre un duro golpe: el Regina Martyrum es rechazado por la incorrección de la figura de la Caridad y la oscuridad general del colorido. Se le impone la supervisión de Bayeu, a lo que se niega. Ambos cuñados rompen durante varios años. Goya pierde los encargos que le llegaban por aquél.[40]

Su San Bernardino de Siena (1781-1783), encargado por Floridablanca para San Francisco el Grande (Madrid), le devuelve el prestigio perdido. |

|

| 1783 | Comienza a firmar como «Francisco de Goya» por sus orígenes hidalgos de ascendencia vizcaína. Pretende obtener una infanzonía, sin conseguirlo.[40] | |

| 1784 | Se emancipa de los Bayeu y estrecha contactos con el primer ministro Conde de Floridablanca, al que acaba de retratar.

Pinta La familia del infante don Luis.[s] Concluye el concurso de lienzos para la nueva Real Basílica de San Francisco el Grande, en el que ha participado Goya con un San Bernardino. |

Manuel Godoy es admitido por Carlos III en la Guardia de corps.

Se termina la Basílica de San Francisco el Grande (1761-1784). |

| 1785 | Entra en relación con Pedro Téllez Girón y su esposa, María Josefa de Borja Pimentel, duques de Osuna, que le encargan dos cuadros: Retrato (1785), colección particular; y Los duques de Osuna y sus hijos (1788), Museo del Prado. En 1798 pintará un tercer Retrato del duque (Colección Frick, Nueva York). El mecenazgo de los Osuna fue para Goya de importancia comparable a los de Raphael Mengs y Melchor de Jovellanos. La amistad con el duque se mantendrá hasta la muerte de éste en 1807.

1 de mayo: es nombrado teniente director de Pintura de la Academia de San Fernando con el sueldo de 2.000 reales anuales.[40] |

|

| 1786 | Francisco Bayeu y Goya superan las desavenencias que mantenían desde 1781.[t]

En el verano, Goya es invitado por los duques de Alba a pasar una temporada en el palacio de los duques en Piedrahíta (Ávila), donde ejecuta los cartones para los tapices de Las cuatro estaciones. Los Alba vienen dispensando su mecenazgo al escritor Ramón de la Cruz (gran amigo de Goya), a la actriz María del Rosario Fernández «La Tirana» (Goya la retratará en en 1792 y en 1794), a músicos y pintores.[54] Además del trabajo en la Corte y de los cartones para tapices, Goya se convierte en el pintor de moda tanto de la alta aristocracia como del sector ilustrado. 2 de junio: es nombrado pintor del rey [u] junto con Bayeu, con un sueldo de 15 000 reales al año.[40] Pinta el retrato Carlos III, cazador. |

Carlos III aprueba el proyecto arquitectónico del Museo del Prado.

Concluye la construcción de la Fuente de Neptuno, cuyos trabajos se habían iniciado en 1777. |

| 1788 | Goya pinta la sexta serie de cartones para tapices destinados al Dormitorio de las infantas en el Palacio de El Pardo: su 'sinfonía madrileña' (La pradera de San Isidro, La ermita de San Isidro) y La gallina ciega, Merienda campestre –no confundir con La merienda a orillas del Manzanares (1776) de la segunda serie–, Gato acosado. | 29 de marzo: nace en el Palacio de Aranjuez el infante Carlos María Isidro de Borbón, segundo hijo del futuro Carlos IV.[v]

14 de diciembre: muere el rey Carlos III en Madrid. Lo sucede su hijo y heredero Carlos IV (1788-1808). |

| 1789 | Goya es nombrado pintor de Cámara de Carlos IV, según real orden del 25 de abril. Tiene 43 años. | |

| 1790 | Goya acusa el ambiente enrarecido de la corte hacia los liberales como reacción a los sucesos de la Revolución francesa. Siguiendo el consejo de algunos amigos se ausenta de Madrid durante unos meses, residiendo en Valencia y Zaragoza. | Se funda el Real Observatorio de Madrid. |

| 1791 | Acomete la séptima y última serie de cartones para tapices, los del Despacho de Carlos IV en San Lorenzo de El Escorial.[48] | |

| 1792 | A finales de este año, Goya viaja a Sevilla con licencia real y cae enfermo.[w] Su amigo Ceán Bermúdez lo traslada a la casa de Sebastián Martínez en Cádiz para restablecerse. [40] | Carlos IV depone al conde de Floridablanca sustituyéndolo por el conde de Aranda, quien a su vez cae en noviembre.[x] El rey entrega todo el poder a Manuel Godoy.

El dramaturgo Luciano Comella alcanza gran popularidad. 7 de febrero: Leandro Fernández de Moratín estrena La comedia nueva, dirigida contra «los malos dramaturgos» en general y contra Luciano Comella en particular, acerbamente[y] ridiculizado en el personaje de «don Eleuterio Crispín de Andorra». |

| 1793 | Regresa de Cádiz a finales de junio, definitivamente sordo. | La política española está absolutamente condicionada por la Revolución francesa: España, aliada con Portugal, entra en la Guerra de los Pirineos contra Francia.

Luciano Comella se revuelve contra Moratín, ridiculizándolo en El violeto universal. |

| 1794 | Se somete a electroterapia para su sordera, sin éxito.[55]

Se aísla y da un giro a su arte pintando obras de pequeño formato, 'cuadros de gabinete', para, en palabras del propio Goya, «ocupar la imaginación mortificada en la consideración de mis males, y para resarcir en parte los grandes dispendios que me han ocasionado».[56] |

5 de marzo: el escritor Ramón de la Cruz, uno de los mejores amigos de Goya, fallece en Madrid en la casa de su protectora la condesa de Benavente.[50] |

| 1795 | Goya estrecha la relación con los duques de Alba. Pinta sus retratos:[54] «La duquesa de Alba de blanco» y «José Álvarez de Toledo, marqués de Villafranca y duque de Alba». | 4 de agosto: muere Francisco Bayeu. |

| 1796 | Este año y el siguiente, Goya pasará largas temporadas con Cayetana de Alba [n] en su finca de Sanlúcar de Barrameda,[57] donde realiza el primero de sus álbumes de dibujos, el Álbum A o de Sanlúcar. | 9 de junio: fallece José Álvarez de Toledo, duque consorte de la duquesa de Alba.

18 de agosto: Godoy firma el tratado de San Ildefonso por el que España y Francia se alían frente al reino de Gran Bretaña, enemigo común. [z] |

| 1797 | Retrata a Cayetana,[n] «La duquesa de Alba de negro», que se encontraba en Sanlúcar de Barrameda; puede que Goya pintara el cuadro allí.[54] | Godoy incorpora al gobierno y administración a destacados personajes de la Ilustración española: Jovellanos, Saavedra, Cabarrús, Meléndez Valdés, Urquijo. |

| 1798 | Retrata a Gaspar Melchor de Jovellanos en Aranjuez, poco antes de su caída por sus reformas jansenistas. | Sucesivas derrotas navales frente a Gran Bretaña provocan la caída de Godoy. |

| 1799 | Carlos IV lo nombra primer pintor de cámara, junto a Maella.[aa]

Pinta dos retratos de María Luisa de Parma: con mantilla y abanico a modo de maja (Palacio Real) y a caballo (museo del Prado). Retrata al escritor Leandro Fernández de Moratín.[ab] Compra una casa en la calle del Desengaño. |

6 de febrero: el Diario de Madrid anuncia la puesta a la venta de Los Caprichos.[58] |

| 1800 | Le llega el encargo del retrato de La familia de Carlos IV, obra de grandes dimensiones: 3,4 metros de largo por 2,8 de alto. El cuadro está en la tradición iniciada por La familia de Felipe V (1743) de Míchel van Loo.

La venta a Godoy de la casa de Desengaño le permite comprar una casa en la calle de Valverde, en la que vivirá los próximos tres años. |

Por presión de Napoleón, Carlos IV devuelve el poder a Godoy.

A espaldas de Godoy, el rey firma con Francia el tercer tratado de San Ildefonso en el más absoluto secreto.[z] |

| 1802 | Solicita el puesto de director de la Academia de San Fernando, sin éxito. Es elegido Gregorio Ferro. | 23 de julio: la duquesa de Alba, muere súbitamente en su casa de la calle Barquillo de Madrid.[54] [ac] |

| 1803 | Goya ofrece a Carlos IV las planchas de cobre de Los caprichos, a cambio de una pensión a su hijo Javier para estudiar pintura en el extranjero.[59] | |

| 1806 | Estreno de El sí de las niñas (1801) de Moratín en el Teatro de la Cruz, corral de comedias madrileño. | |

| 1807 | Complot de El Escorial: el príncipe de Asturias Fernando de Borbón (futuro Fernando VII) pretende la caída de Godoy y la neutralización de su principal apoyo, su propia madre la reina María Luisa de Parma. Si bien fracasa esta conspiración, el rey perderá la corona al año siguiente por el motín de Aranjuez. | |

| 1808 | Goya —que desde 1803 reside en casa propia en la calle de los Reyes, cerca del palacio del conde de la Alcudia— vive el levantamiento de la guarnición y el pueblo de Madrid contra la ocupación francesa.

Comienza los primeros bocetos de Los desastres de la guerra, serie de 82 grabados que realizará entre 1810 y 1815. Goya se aleja de los Borbones. En el mes de diciembre jura fidelidad como primer pintor de cámara de José Bonaparte.[59] |

18 de marzo: motín de Aranjuez.

19 de marzo: Fernando VII rey de España por abdicación de su padre Carlos IV. 10 de abril: Fernando VII parte de Madrid a Burgos para encontrarse con Napoleón, pero éste no se encuentra allí. El rey se dirige a Bayona (Francia). 2 de mayo: el levantamiento del pueblo de Madrid inicia la Guerra de la Independencia Española. Goya representará los hechos en su cuadro El dos de mayo de 1808 (1814), también conocido como La carga de los mamelucos en la Puerta del Sol. 3 de mayo: en la noche del 2 al 3, las tropas napoleónicas fusilan a cuarenta y cuatro madrileños en la montaña del Príncipe Pío, cuyos cadáveres serán expuestos durante días como escarmiento de la población. Hoy reposan en el cementerio de la Florida. Goya recoge este suceso en El Tres de Mayo (1814). 6 de mayo: en Bayona, Fernando VII renuncia al trono en favor de su padre Carlos IV quien, sin que su hijo lo supiera, había renunciado al trono previamente en favor de Napoleón (abdicaciones de Bayona). 6 de junio: José Bonaparte rey de España (1808-1813. 19 de julio: derrota francesa en la batalla de Bailén (Jaén). 24 de agosto: en Madrid se proclama rey in absentia a Fernando VII. 4 de diciembre: decretos de Chamartín por los que Napoleón abole[ad] el Antiguo Régimen incluyendo el feudalismo y la Inquisición. |

| 1812 | Muere Josefa Bayeu, su esposa. | Entre septiembre y octubre el general británico Rowland Hill destruye la Real Fábrica del Buen Retiro, La China, en preparación de la evacuación de Madrid del 31 de octubre. Las autoridades españolas se mostraron indiferentes.

22 de julio: José Bonaparte abandona Madrid tras la derrota de la batalla de los Arapiles. |

| 1813 | Liberación de Madrid. | |

| 1814 | Pinta La carga de los mamelucos y Los fusilamientos del tres de mayo. | Fernando VII entra en Madrid como nuevo rey (1814-1833). Inicio del sexenio absolutista (1814-1820) que pone fin al régimen constitucional de las Cortes de Cádiz. |

| 1817 | Leocadia Zorrilla se acomoda a vivir con Goya como ama de llaves. Su hija Rosario Weiss Zorrilla, ahijada del pintor, compartirá con él sus últimos años. | |

| 1819 | Compra el 27 de febrero la llamada Quinta del Sordo (de su anterior propietario, Pedro Marcelino Blanco, sordo), situada en la margen derecha del río Manzanares, y a unos 200 metros del puente de Segovia, junto al camino de la ermita de San Isidro.[60] En sus paredes acomete la serie de las Pinturas negras.

En noviembre Goya contrae una grave enfermedad, quizás tifus. Lo atiende el doctor Arrieta. |

Se inaugura el Museo Real de Pinturas, el actual Museo del Prado. |

| 1820 | Pinta Goya a su médico Arrieta, autorretratándose atendido por «su amigo» durante la grave enfermedad que contrajo a finales del año anterior.

En la primavera de este año, Goya se refugia en la finca de Carabanchel Bajo. No se sabe con exactitud quién le acompañó allí (¿Leocadia Weiss?, ¿María Martínez de Puga?).[61] |

Trienio liberal (1820-1823). El pronunciamiento de Riego obliga a Fernando VII a restablecer la Constitución de Cádiz de 1812. |

| 1823 | El pintor, que se ha refugiado en casa de José Duaso y Latre, sacerdote ilustrado cuya casa en la calle Valverde es «puerto seguro para liberales»,[61] dona a su nieto Marianito, según documento fechado en 17 de septiembre de 1823, la finca del Sordo.[62] | Comienzan en Madrid y en toda España las persecuciones, detenciones y ejecuciones que caracterizarán la Década Ominosa.[ae] Rafael del Riego es ahorcado y decapitado en la plaza de la Cebada el 7 de noviembre de 1823 como medida ejemplificadora, entre los insultos de una población madrileña que tres años antes lo había aclamado. |

| 1824 | El 2 de mayo de este año Goya solicita licencia al rey —por seis meses y con sueldo— para marchar a Francia «a tomar las aguas en el balneario de Plombières, que los facultativos le han aconsejado». Con esa disculpa abandona Madrid para instalarse en Burdeos, donde vivirá hasta su muerte cuatro años después. |

Uso literario

[editar]El uso lingüístico, erudito o literario de la construcción o expresión Madrid goyesco, obviamente posterior a Goya y su obra, no se rastrea con facilidad antes del siglo XX. Algunas pistas documentales:

- Blanca de los Ríos titula así su relato Madrid goyesco (1912).[63]

- Rafael Cansinos Assens, en su ensayo La nueva literatura (1925), lo asocia con el cronista madrileño Pedro de Répide: «el Madrid goyesco y cortesano en Répide».[64]

- Augusto Martínez Olmedilla lo incluye en el título de su anecdotario Nuevas memorias de un afrancesado: (en el Madrid Goyesco) (1952).[65]

Véase también

[editar]Notas

[editar]- ↑ Los 50 años centrales de su vida, tras un infancia en su pueblo natal, Fuendetodos, una primera juventud en Zaragoza, y una vejez en el amable exilio voluntario de Burdeos (Francia), donde falleció a los 82 años de edad en 1828.

- ↑ Queda noticia documentada de que Goya estuvo en Madrid en varias ocasiones a lo largo de la década de 1860 para concursar en las convocatorias de pintura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1763 y 1766. Tras pasar por alguna pensión de la calle de Atocha, acabó haciéndose un hueco en casa de los Bayeu. En ella, como observa Sánchez Cantón, encontró Goya "protección, enseñanza y novia". Y con el tiempo un buen trabajo en la Real Fábrica de Tapices como ayudante en el taller de los Bayeu, que le permitiría, entre otros beneficios, ser becado en Italia en 1770 como discípulo de Ramón.

- ↑ Calvo Serraller recoge la teoría de que el cuadro es una alegoría de las tres edades o el paso del tiempo, representado por las diferentes edades de las mujeres que centran la composición, mientras otros fabulan una intriga amorosa entre la dama del carruaje y los dos caballeros que, de espaldas al espectador, la ven pasar (con el agravante de que se desconozca la identidad de los varones en tanto la mujer se muestra, aunque velada).

- ↑ Así lo han documentado, sucesivamente, Valerian von Loga, Juan de la Encina, Ventura Bagüés, Sinués Urbiola y Cossío.

- ↑ Galdós, muy minucioso siempre en sus fuentes documentales, usa un abanico de referencias que van desde Mesonero Romanos hasta el ilustre «sainetero» Don Ramón de la Cruz.

- ↑ a b Francisco Bayeu llegará a ser el pintor de cámara de Carlos III, sucediendo a Mengs.

Los Bayeu, Francisco y sus hermanos Ramón y el cartujo Manuel, son una familia aragonesa de notables pintores. Es probable que Manuel, también arquitecto, participara con ellos en algunos proyectos.

Goya comienza su carrera pictórica bajo la protección de Francisco. Su vinculación con los Bayeu trasciende de lo profesional pues se casará con su hermana Josefa, con la que tendrá ocho hijos.

Con ocasión de la realización del fresco Regina Martyrum en la cúpula del Pilar por Goya, se producirá en 1781 un profundo desencuentro entre él y Francisco que no será superado hasta 1786, año en que Goya es nombrado pintor del Rey. [40] - ↑ Carlos III había encargado a Mengs, su pintor de cámara, la decoración de los Palacios Reales de Madrid y Aranjuez.

- ↑ Carlos III trae la lotería del Reino de Nápoles. Las reformas de Esquilache y la intervención española en la Guerra de los Siete Años hacían necesarios más ingresos.

- ↑ Por las calles madrileñas circulaba esta copla satírica contra el marqués de Esquilache, presentando al rey como un pelele suyo (Poza Yagüe, 2003):

- Yo, el gran Leopoldo Primero,

- Marqués de Esquilache Augusto,

- rijo la España a mi gusto

- y mando a Carlos Tercero.

- Hago en los dos lo que quiero,

- nada consulto ni informo,

- al que es bueno le reformo

- y a los pueblos aniquilo.

- Y el buen Carlos, mi pupilo,

- dice a todo: «me conformo».

- ↑ Ramón de la Cruz describe con lenguaje arrabalero y propio de los bajos fondos el regreso a Madrid de un hampón recién salido de un presidio africano (Wikisource: «Manolo»).

- ↑ Biblioteca Digital Hispánica. Aguafuerte, huella de la plancha 130 x 95 mm. Consultado el 13 de junio de 2024.

- ↑ a b Josefa Bayeu, familiarmente "la Pepa" para Goya, dio a luz ocho hijos: Antonio, nacido en Zaragoza en 1774, y los demás (Eusebio, Vicente, un prematuro, María del Pilar, Francisco de Paula, Hermenegilda y Francisco Javier) nacidos en Madrid. Todos murieron al nacer o siendo muy niños, a excepción del último, Javier, nacido el 4 de diciembre de 1784, que sobrevivió al pintor y fue su heredero. (Angelis, 1988, pp. 83-84)

- ↑ En 1792 enfermará de nuevo gravemente, pero esta vez quedará con secuelas de por vida.

- ↑ a b c María del Pilar Teresa Cayetana de Silva Álvarez de Toledo, XIII duquesa de Alba, era conocida simplemente por Cayetana.

- ↑ Los ilustrados desean dar a conocer nuestra pintura a nacionales y extranjeros. Goya apoya el proyecto, lo que le permitirá estudiar la obra de Velázquez y desarrollar la técnica del aguafuerte.

- ↑ Goya es recibido por Carlos III acompañado de su hijo y heredero el futuro rey Carlos IV, y de la esposa de este, María Luisa de Parma. El encuentro es de la máxima satisfacción para el pintor, tal como manifiesta en carta a su amigo Martín Zapater: «… no había tenido tanta dicha jamás; y te digo que no podía desear más en cuanto a gustarles mis obras, según las satisfacciones que logré con el rey y mucho más con sus altezas» (Gallego, 2024, p. 96)

- ↑ A estas alturas Goya ya cuenta con el favor del conde de Floridablanca, que lo relaciona con las altas esferas madrileñas.

- ↑ La duquesa de Alba luce el peinado a la Caramba en el retrato de Goya La duquesa de Alba de blanco (1795).[53]

- ↑ El cuadro no lo pinta en Madrid sino en el palacio de La Mosquera, Arenas de San Pedro (Ávila). (Gallego, 2024, p. 103)

- ↑ Bayeu influye a favor del nombramiento de Goya como pintor del rey. Así se manifiesta Fray Manuel Bayeu en carta a Zapater: «Esta accion de Francho [Bayeu], como azía tiempo no se trataban, a sido para mí la de más satisfacción que he tenido. Dios quiera vivan en paz y como Dios manda.» [sic] [40]

- ↑ Goya es 'pintor del rey' pero no el 'primer pintor de cámara', su verdadero objetivo que no logrará hasta 1789 con Carlos IV. Su cometido era supervisar la calidad de los tapices de la Real Fábrica.

- ↑ A la muerte de su hermano Fernando VII, el infante don Carlos le disputará el trono a Isabel II (primera guerra carlista).

- ↑ La naturaleza de esta enfermedad es incierta: sífilis, saturnismo, síndrome de Susac. La sordera que le quedó de secuela le agrió el carácter de por vida.

- ↑ Carlos IV esperaba que el conde de Aranda salvara a su primo el rey Luis XVI de Francia, cosa que no consigue.

- ↑ Wikcionario: «acerbo»

- ↑ a b Son tres los tratados de San Ildefonso. Por el primero (1777), España y Portugal fijan las fronteras entre ambos países en Sudamérica.

Por el segundo (1796), España y Francia se alían frente al Reino de Gran Bretaña.

Finalmente, por el tercero (1800), el rey consiente el desarme de la Armada entregando a Francia seis navíos de 74 cañones cada uno a cambio de un territorio en Italia aún sin determinar, del que sería rey Fernando de Borbón, nieto de Felipe V. Además se estipulaba la entrega por España del territorio de la Luisiana. - ↑ A su salario de 50 000 reales anuales se añadían 500 ducados para mantenimiento de una carroza, en la que Goya gustaba pasearse ufano por Madrid. (Gallego, 2024, p. 100)

- ↑ Moratín le corresponde con su Silva a don Francisco Goya que termina así:

- … en la edad futura,

- Al mirar de tu mano los primores

- Y en ellos mi semblante,

- Voz sonará que al cielo te levante

- Con debidos honores,

- Venciendo de los años el desvío,

- Y asociando á tu gloria el nombre mio.

- ↑ En la época circuló el rumor de que la duquesa había sido envenenada por Godoy a requerimiento de la reina María Luisa de Parma. La autopsia que se le practicó a los restos en 1945 determinó que había muerto de causas naturales: meningoencefalitis de origen tuberculoso. (Tortella, 2010, pp. 14-19)

- ↑ Wikcionario: «abolir»

Son más usadas las formas cuya desinencia comienza por –i.

Real Academia Española. «abolir». Diccionario de la lengua española (23.ª edición). Consultado el 20 de junio de 2024. - ↑ Un testigo presencial tan «ecuánime, moderado y pacífico» como dice Gaspar Gómez de la Serna que fue Ramón de Mesonero Romanos, escribe que el 13 de noviembre de 1823, seis días después de ordenar la ejecución de Riego, Fernando VII el Deseado «lanzó a la Nación en todos los horrores de la saña política, de las venganzas personales, de la persecución contra el saber y el patriotismo». No es de extrañar que a partir de ese momento Goya solo pensara en poner tierra de por medio.

Referencias

[editar]- ↑ Luna, Juan J., «La pradera de San Isidro», en Catálogo de la exposición celebrada en el Museo de Zaragoza del 3 de octubre al 1 de diciembre de 1996, nº 19: La pradera de San Isidro. Citado por la página web Realidad e imagen: Goya 1746 - 1828.

- ↑ Calvo Serraller, 1997, p. 38.

- ↑ a b Seseña, 2004, p. 41.

- ↑ Gómez de la Serna, 1969, pp. 66-69.

- ↑ García, Ángeles (28 de noviembre de 2014). «Un paseo con Manuela Mena por el Madrid de Goya». Reportaje en la sección de Cultura del diario El País. Consultado el 28 de junio de 2015.

- ↑ Ramón Gómez, 1958, p. 29.

- ↑ Pérez Gallego. «Un pintor en la Corte». goya.unizar.es. Consultado el 8 de julio de 2015.

- ↑ Seseña, 2004, p. 218.

- ↑ Seseña, 2004, p. 225.

- ↑ Artículo en el diario El País (09/07/1983) Consultado en agosto de 2014

- ↑ Crono-biografía de Goya en el portal del Museo del Prado Consultado en agosto de 2014.

- ↑ Fraguas, 2014.

- ↑ Arnáiz, 1987.

- ↑ Arnáiz, 1987, p. 250-251.

- ↑ Arnáiz, 1987, p. 262.

- ↑ Arnáiz, 1987, p. 264.

- ↑ Calvo Serraller, 1997, p. 28.

- ↑ Arnáiz, 1987, p. 265.

- ↑ de Mena Márquez, Manuela (2008). Goya: guía de sala. Madrid. ISBN 978-84-95452-46-7.

- ↑ Sousa, 2007, p. 160-191.

- ↑ Moda 1808, 2015.

- ↑ Rodrigo, 1987, p. 83-107.

- ↑ Gómez del Val, Raquel. «Traje de maja». Museo del Traje. Consultado el 1 de julio de 2015.

- ↑ Seseña, 2004, pp. 42-44.

- ↑ Biblioteca Virtual Cervantes (ed.). «Obras del crítico Juan de la Encina: El mundo histórico y poético de Goya». Consultado el 27 de julio de 2012.

- ↑ Seseña, 2004, p. 50-51.

- ↑ Hughes, 2004, pp. 391-405.

- ↑ Ramón Gómez de la Serna, 1958, p. 213.

- ↑ Hughes, 2004, p. 159-167.

- ↑ Calvo Serraller, 1997, p. 114.

- ↑ Hughes, 2004, pp. 387-390.

- ↑ Seseña, 2004, pp. 30-33.

- ↑ El País, diario republicano, Madrid, domingo 4 de julio de 1909, año XIII, núm. 7.998. Artículo "La Quinta de Goya": "... alzábase hasta hace pocos días..."

- ↑ Ballesteros Arranz, Ernesto (2015). «10». La pintura del siglo XIX. Volumen 48 de Historia del Arte Español. Hiares Multimedia. ISBN 9788415874072. Consultado el 27 de junio de 2015.

- ↑ Solana, Guillermo (4 de septiembre de 2003). «Apasionados por Goya». El Cultural. Consultado el 27 de junio de 2015.

- ↑ Gouk, Alan. «The influences of Manet». Revista de arte: abstractcritical.com (en inglés). Archivado desde el original el 1 de octubre de 2015. Consultado el 30 de junio de 2015. «These certainly seems to have influenced Manet’s enthusiasm for Goya (before he saw the paintings in Madrid in 1865), and his own drawing and etching style.»

- ↑ Gómez de la Serna, 1969, p. 66.

- ↑ Pérez Galdós, Benito: El 19 de marzo y el 2 de mayo. Cap. VIII págs. 34 y ss.

- ↑ Goya y Lucientes, Francisco. «Cronología». fundaciongoyaenaragon.es. Archivado desde el original el 31 de enero de 2019. Consultado el 29 de junio de 2015.

- ↑ a b c d e f g h i j Museo del Prado, 2023, Francisco de Goya y Lucientes.

- ↑ a b c d Águeda Villar, 2019, Antonio Rafael Mengs

- ↑ a b c d e Museo del Prado, 2023, Francisco de Goya y Lucientes (cronología)

- ↑ Sergio Cañas, 15 de abril de 1766: el Motín de Esquilache (II). Causas, consecuencias y conclusiones del Motín contra Esquilache. Universidad Isabel I. Consultado el 19 de junio de 2024.

- ↑ a b c d Mena Marqués, 2018, Francisco de Goya y Lucientes

- ↑ Fundación Goya en Aragón, Catálogo. Vía Internet Archive. Consultado el 15 de junio de 2024.

- ↑ a b Gómez de la Serna, 1969, p. 32.

- ↑ Tomlinson, 2023.

- ↑ a b Museo del Prado, 2023, Francisco de Goya y Lucientes (cartones para tapices)

- ↑ Biblioteca Nacional de España, 2022, Juan de la Cruz Cano y Olmedilla

- ↑ a b Palacios Fernández, 2018, Ramón de la Cruz Cano y Olmedilla

- ↑ Gómez de la Serna, 1969, p. 33.

- ↑ Gómez de la Serna, 1969, p. 39.

- ↑ Posadas, 2018, Los secretos de Cayetana de Alba, en el pincel de Goya

- ↑ a b c d Sampedro Escolar, 2018, María del Pilar Teresa Cayetana Silva y Álvarez de Toledo

- ↑ Pulido, Natividad (18 de septiembre de 2013). «La sordera de Goya y cómo quiso curarse con descargas». ABC. Consultado el 11 de junio de 2024.

- ↑ Bozal, 2005, p. 112, vol. 1.

- ↑ Hispanic Society, 2018, La duquesa de Alba.

- ↑ Biblioteca nacional de España (ed.). «Diario de Madrid del miércoles 6 de febrero de 1799.». Consultado el 21 de agosto de 2013.

- ↑ a b Gallego, 2024, p. 108.

- ↑ Sánchez Vigil, Juan Manuel; Durán Vázquez, Manuel (1999). Madrid en blanco y negro (2ª edición). Madrid: Espasa. p. 207. ISBN 84-239-8187-8.

- ↑ a b Gómez de la Serna, 1969, p. 238.

- ↑ Gómez de la Serna, 1969, p. 257.

- ↑ "Madrid goyesco"

- ↑ «el Madrid goyesco y cortesano en Répide»

- ↑ Nuevas memorias de un afrancesado: (en el Madrid Goyesco).

Bibliografía

[editar]- Águeda Villar, Mercedes (2019). «Antonio Rafael Mengs». Real Academia de la Historia, Diccionario Biográfico electrónico (DB~e). Vía Internet Archive. Archivado desde el original el 23 de febrero de 2024. Consultado el 20 de junio de 2024.

- Angelis, Rita de (1988). La obra pictórica de Goya. Barcelona: Planeta. ISBN 84-320-2867-3.

- Arbeteta Mira, Letizia, et al. (2003). Fundación Lázaro Galdiano, ed. Goya y lo goyesco. Madrid. ISBN 84-96145-04-2. Consultado el 27 de abril de 2015.

- Arnáiz, José Manuel (1987). Francisco de Goya, cartones y tapices. Madrid: Espasa Calpe. ISBN 84-239-5284-3.

- Biblioteca Nacional de España (2022). «Juan de la Cruz Cano y Olmedilla». datos.bne.es. Vía Internet Archive. Archivado desde el original el 22 de enero de 2022. Consultado el 21 de junio de 2024.

- Bozal, Valeriano (2005). Francisco Goya, vida y obra. 2 vols (Aficiones, 5-6). Madrid: Tf Editores. ISBN 978-84-96209-39-8.

- Calvo Serraller, Francisco (1997). Homenaje a Francisco de Goya y Ramón Gómez de la Serna. Círculo de Lectores.

- Fraguas, Rafael (19 de noviembre de 2014). «La pasión madrileña de Goya». cultura.elpais.com. Consultado el 30 de junio de 2015. «(contiene inexactitudes)».

- Gallego, Raquel (2024). «Goya, el pintor al servicio de Carlos IV». Historia National Geographic (Barcelona: RBA Revistas) (246): 94-109. ISSN 1696-7755.

- Gómez de la Serna, Gaspar (1969). Goya y su España. Madrid: Alianza Editorial. ISBN 9788420611853.

- Gómez de la Serna, Ramón (1958). Goya (Colección Austral edición). Espasa Calpe. ISBN 9788423909209.

- Goya, Francisco; de Salas, Xavier (2003). Mercedes Águeda, ed. Cartas a Martín Zapater. Tres Cantos. Istmo. ISBN 978-84-7090-399-1.

- Hispanic Society (2018). «La duquesa de Alba». Hispanic Museum & Library. Vía Internet Archive. Archivado desde el original el 27 de febrero de 2024. Consultado el 20 de junio de 2024.

- Hughes, Robert (2004). Goya. Barcelona: Círculo de Lectores. ISBN 846720821X.

- Mena, Manuela (28/11/2014 - 03/05/2015). «Goya en Madrid». Museo del Prado. Consultado el 17 de diciembre de 2016.

- Mena Marqués, Manuela B. (2018). «Francisco de Goya y Lucientes». Real Academia de la Historia, Diccionario Biográfico electrónico (DB~e). Vía Internet Archive. Archivado desde el original el 25 de febrero de 2024. Consultado el 21 de junio de 2024.

- Museo del Prado (2023). «Francisco de Goya y Lucientes». Vía Internet Archive. Archivado desde el original el 17 de junio de 2023. Consultado el 14 de junio de 2024.

- Palacios Fernández, Emilio (2018). «Ramón de la Cruz Cano y Olmedilla». Real Academia de la Historia, Diccionario Biográfico electrónico (DB~e). Vía Internet Archive. Archivado desde el original el 1 de marzo de 2024. Consultado el 21 de junio de 2024.

- Pérez Gallego. «Un pintor en la Corte». goya.unizar.es. Consultado el 8 de julio de 2015.

- Posadas, Carmen (18 de abril de 2018). «Los secretos de Cayetana de Alba, en el pincel de Goya». ABC Cultura. Consultado el 19 de junio de 2024.

- Poza Yagüe, Marta (2003). «Cuando la forma de un sombrero justifica la insurrección». Centro Virtual Cervantes. Consultado el 14 de junio de 2024.

- Rodrigo, Antonina (1987). «VII». Figuras y estampas del Madrid goyesco. Madrid: El Avapiés. pp. 83-107. ISBN 8486280222.

- Sampedro Escolar, José Luis (2018). «María del Pilar Teresa Cayetana Silva y Álvarez de Toledo». Real Academia de la Historia, Diccionario Biográfico electrónico (DB~e). Vía Internet Archive. Archivado desde el original el 16 de mayo de 2023. Consultado el 21 de junio de 2024.

- Seseña, Natacha (2004). «XI». Goya y las mujeres. Madrid: Taurus. pp. 41-54. ISBN 843060507X.

- de Sousa Congosto, Francisco (2007). AKAL, ed. Introducción a la historia de la indumentaria en España. Madrid: Istmo. pp. 160-191. ISBN 978-84-7090-429-5.

- Tomlinson, Janis A. (2023). «Cartones para tapices [Goya]». Museo del Prado, vía Internet Archive. Consultado el 1 de julio de 2024.

- Tortella, Jaume (2010). «Cayetana de Alba: la duquesa seducida por el pueblo». Historia National Geographic (74). 1696-7755D , 14-19.

- Universidad de Zaragoza (1996). «La familia de Goya: ascendientes y descendientes.». infoGoya. Vía Internet Archive. Archivado desde el original el 14 de octubre de 2023. Consultado el 27 de junio de 2024.

- . «Moda en torno a 1808». Museo del Traje. Consultado el 27 de abril de 2015.

Enlaces externos

[editar] Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Cartones para tapices.

Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Cartones para tapices. Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Madrid del siglo XVIII.

Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Madrid del siglo XVIII. Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Madrid del siglo XIX.

Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Madrid del siglo XIX.- (2014). «Goya de paseo por Madrid». Especial del diario El País y el Museo del Prado. Consultado el 28 de junio de 2015.

- Fundación Goya en Aragón. Vía Internet Archive. Consultado el 15 de junio de 2024.

- Museo del Prado, Francisco De Goya y Lucientes. Vía Internet Archive. Consultado el 15 de junio de 2024.