Diferencia entre revisiones de «Historia de Italia»

m Revertidos los cambios de 190.6.155.132 (disc.) a la última edición de FAR |

|||

| Línea 240: | Línea 240: | ||

Como la mayor parte de Europa, Italia fue asolada en ese tiempo por la [[Peste Negra]], que en [[1348]] causó un grave daño demográfico al acabar con un tercio de la población del país.<ref>Stéphane Barry and Norbert Gualde, "The Biggest Epidemics of History"-La plus grande épidémie de l'histoire, in L'Histoire n°310, June 2006, pp.45-46</ref> Culturalmente, esta convulsa época sentó las bases del esplendor culturar siguiente, destacando el poeta [[Dante Alighieri]] y su [[Divina Comedia]], una de las obras clásicas del [[idioma italiano]], que datan de estos tiempos. |

Como la mayor parte de Europa, Italia fue asolada en ese tiempo por la [[Peste Negra]], que en [[1348]] causó un grave daño demográfico al acabar con un tercio de la población del país.<ref>Stéphane Barry and Norbert Gualde, "The Biggest Epidemics of History"-La plus grande épidémie de l'histoire, in L'Histoire n°310, June 2006, pp.45-46</ref> Culturalmente, esta convulsa época sentó las bases del esplendor culturar siguiente, destacando el poeta [[Dante Alighieri]] y su [[Divina Comedia]], una de las obras clásicas del [[idioma italiano]], que datan de estos tiempos. |

||

=== Lucha entre aragoneses y franceses por el Sur |

=== Lucha entre aragoneses y franceses por el Sur === |

||

{{AP|Corona de Aragón}} |

{{AP|Corona de Aragón}} |

||

[[Archivo:Imperi de la Corona d'Aragó.png|thumb|250px|right|La Corona de Aragón en 1443 en su momento de máxima expansión territorial, mostrando sus posesiones en el Sur de Italia.]] |

[[Archivo:Imperi de la Corona d'Aragó.png|thumb|250px|right|La Corona de Aragón en 1443 en su momento de máxima expansión territorial, mostrando sus posesiones en el Sur de Italia.]] |

||

Revisión del 01:33 6 ago 2010

| Este artículo es parte de la serie: Historia de Italia |

|

| Por periodo histórico |

|

| Por tema |

La historia de Italia es una de las más importantes de toda Europa y de todo el mundo. Heredera de múltiples culturas antiguas como la de los etruscos y latinos, y receptor de la colonización griega y cartaginesa, vio nacer el Imperio romano, legador de gran parte de la cultura occidental y uno de los mayores de la historia. Tras la caída del Imperio, Italia sufrió una serie de invasiones germanas alternadas con intentos bizantinos y francos de reconstruir la unidad del Imperio romano.[1]

Durante la Edad Media Italia se convertiría en un mosaico de ciudades-estado que luchaban entre sí para conseguir la hegemonía sobre el resto, con frecuentes intervenciones de las potencias circundantes y de la Iglesia. En los siglos XV y XVI se convirtió en el centro cultural de Europa dando origen al Renacimiento y fue uno de los campos en los que se decidió la supremacía europea del Imperio español.

Tras el declive de la monarquía hispánica, el Imperio austrohúngaro pasaría a controlar la región. Transformada en un campo de batalla durante las guerras revolucionarias francesas y el Primer Imperio Napoleónico, pasaría a luchar por su independencia. Entre 1856 y 1870 se llevó a cabo la Unificación de Italia después de una serie de guerras que implicó enfrentarse al Imperio austríaco y los Estados Pontificios. Posteriormente, Italia llevaría a cabo políticas imperialistas que la llevaron a participar en la Primera Guerra Mundial del lado de la Entente, a la invasión de Abisinia y a participar en la Segunda Guerra Mundial como aliado de Hitler.

En la actualidad Italia es en un país prestigioso, democrático, perteneciente a organizaciones tan importantes como la Unión Europea o el G-8, y una de las principales potencias económicas de la Tierra.

Definición de Italia

El nombre de Italia se viene usando desde antiguo para designar a la gente del centro de lo que hoy llamamos Península Itálica, haciendo referencia a los pueblos itálicos, hablantes de las lenguas llamadas igualmente. Su origen es incierto: Pallotino defiende que deriva de un asentamiento en Calabria y que fue usado por los griegos como término general para designar a los habitantes de toda la península[2]

El término se asentó cuando la República Romana unificó a toda la península al conquistar al resto de tribus contemporáneas. El nombre de Italia fue usado también en monedas acuñadas por la coalición de pueblos que se levantó contra Roma en el siglo I antes de Cristo con capital en Corfinium que incluía samnitas, umbros, sabinos y otros. Finalmente, el emperador romano Augusto incluyó bajo el nombre de Italia toda la península, al que se terminó agregando la Galia Cisalpina en el 42 a. C., como unidad central del imperio.

Tras la caída del Imperio romano de Occidente, las palabras Italia e italiano pasaron a hacer referencia al conjunto de estados que poblaban el antiguo territorio de la Italia romana y que compartían una cierta afinidad cultural, destacando especialmente un mismo conjunto de dialectos del latín que darían origen al idioma italiano. Siglos después, el nacionalismo romántico basó en esta unidad cultural su búsqueda de una unidad política que desembocaría en el moderno estado italiano.

Algunos territorios que bajo esos mismos baremos podían ser llamados italianos no entraron en el estado, como es el caso de Malta, San Marino o regiones limítrofes con Eslovenia, Croacia, Suiza y Francia. Por convención, el presente artículo se centrará en el territorio de la actual Italia, pero incluyendo la historia de esas zonas cuando se traten periodos en los que compartieron un mismo devenir.

Primeras Culturas y Edad del Hierro

Primeros pobladores

Las primeras culturas más o menos estudiados en lo que hoy en día es Italia incluyen a los ligures, un enigmático pueblo que habitaba el norte de Italia, Suiza y el sur de Francia. Durante la Cultura de la Cerámica Impreso-Cardial crearon las primeras sociedades en Italia, con conocimientos de agricultura y navegación. Se sabe relativamente poco de estos pueblos, presuponiéndolos anteriores a latinos y galos, y probablemente no indoeuropeos, y que pronto fueron asimilados por las subsiguientes culturas.

De forma similar, en el sur (Sicilia, principalmente), los primeros aventureros incluyen, tras leyendas ciclópeas a sicanos y sículos como habitantes de esas tierras. Sin mucha información sobre ellos, se especula con la posibilidad de que estos fueran o no indoeuropeos. En Cerdeña se desarrolló un pueblo con grandes conocimientos de metalurgia y famoso por sus construcciones megalíticas, las nuragas.

Las similitudes fonológicas hacen a algunos estudiosos relacionar algunas de estas culturas con los Pueblos del Mar: los shardana con Cerdeña, los shekelesh con Sicilia y los teresh con los tirrenios, basándose solo en las similitudes etimológicas. Las evidencias arqueológicas solo sostienen un cierto auge de la cerámica de origen Micénico por todo el Mediterráneo, en medio de un cambio cultural, diferente según el sitio. Es posible que algunos de los pueblos del mar operaran desde o se movieran por las costas itálicas.[3]

Llegada de pueblos indoeuropeos

Con la Edad del Hierro llegaron a Italia los pueblos indoeuropeos, principalmente en cuatro grandes migraciones desde el norte:[4][5]

- Una primera oleada migratoria, probablemente indoeuropea se dio hacia el III milenio a.C. Son características de este peroido las estelas o estatuarias de tipo menhir, que frecuentemente llevaban grabados signos solares, aparentemente signos distintivos indoeuropeos.

- Una segunda oleada entre el final del III milenio y los inicios del II milenio a.C. llevó a la difusión de poblaciones asociadas a la cultura del vaso campaniforme y del bronce en la llanura padana, en Etruria y en las zonas costeras de Cerdeña y Sicilia.

- Hacia la mitad del II milenio a.C. , una tercera oleada cultura de las terramaras y quizá a pueblos latino-faliscos que difunden el uso del hierro y la incineración de los muertos.

- Hacia el final del II milenio y la primera mitad del I milenio a.C. , se da la cuarta oleada asociada a la Cultura de los campos de urnas y las pueblos Osco-Umbrios (probablemente también a los Latino-faliscos), Leponcios y Vénetos . Se trata de la Cultura de Villanova así llamada por uno de los principales yacimientos arqueológicos. Se sabe, además, que practicaban la cremación e incineración de sus muertos, caracterizándose sus necrópolis por unas urnas típicas de forma cónica. Hablaban las lenguas itálicas, de origen indoeuropeo. Se asentaron principalmente al norte, junto al Po y en Umbría y Emilia, y en el centro de la península (Etruria y el Lacio). Más al sur, aunque la práctica general era la inhumación se han encontrado también enterramientos de esta cultura hasta Capua, Campania. De esta cultura provienen la mayoría de los pueblos que habitarían el centro y norte de Italia de forma hegemónica desde entonces: latinos, sabinos, oscos, umbros, picenos... siendo sus lenguajes los que terminarían derivando en el latín.

Los Etruscos

Los etruscos fueron un enigmático pueblo cuyo núcleo histórico fue la Toscana, a la cual dieron su nombre (eran llamados Τυρσηνοί (tyrsenoi) o Τυρρηνοί (tyrrhenoi) por los griegos y tuscii o luego etruscii por los romanos; ellos se denominaban a sí mismos rasena o rašna). Su origen es incierto: los pocos registros que quedan sobre ellos parecen indicar que vinieron de Oriente, posiblemente de Asia Menor, lo que parecen corroborar ciertos estudios aunque sin pruebas definitivas.

Desde la Toscana se extendieron por el sur hacia el Lacio y parte septentrional de la Campania, en donde chocaron con las colonias griegas; hacia el norte de la península itálica ocuparon la zona alrededor del valle del río Po, en la actual región de Lombardía. Llegaron a ser una gran potencia naval en el Mediterráneo Occidental, lo cual les permitió establecer factorías en Cerdeña y Córcega. Sin embargo, hacia el siglo V a. C. comenzó a deteriorarse fuertemente su poderío, en gran medida, al tener que afrontar casi al mismo tiempo las invasiones de los celtas y los ataques de griegos y cartagineses. Su derrota definitiva, por los romanos, se vio facilitada por tales enfrentamientos y por el hecho de que los rasena o etruscos nunca formaron un estado sólidamente unificado sino una especie de débil confederación de ciudades de mediano tamaño. En cierto modo predecesora de Roma y heredera del mundo helénico, su cultura (fueron destacadísimos orfebres, así como innovadores constructores navales) y técnicas militares superiores hicieron de este pueblo el dueño del norte y centro de la Península Itálica desde el siglo VIII a. C. hasta la llegada de Roma. A tal punto llegó su influencia que los primeros reyes de Roma fueron etruscos. Hacia 40 a. C., Etruria (nombre del país de los etruscos) fue conquistada por los romanos.

Galos e Ilirios

Entre los siglos V y I adC se desarrollaron en Centroeuropa las culturas de Hallstatt y su sucesora de La Tène, de la que derivan los pueblos celtas que se expandieron por Europa. Su expansión desde el norte los llevó a asentarse en la zona al norte del río Po, con una constante presión hacia el sur, enfrentados a los pueblos itálicos. De forma similar, los ilirios, empujados por los anteriores, se vieron desplazados hacia el sur poblando el Véneto y la costa del Mar Adriático.

Magna Grecia

La zona sur de la Península Itálica recibi una fuerte influencia griega. El descontento con la clase dirigente, el aumento demográfico, la falta de tierras y el deseo de crear nuevas factorías comerciales llevó a los antiguos griegos a crear numerosas colonias en el extranjero. Su cercanía, así como su relativa poca resistencia a este fenómeno, hizo de Italia una de las principales zonas de asentamiento griegas. Varias de las principales ciudades griegas se ubicaron en el arco que forma la Bahía de Tarento frente a las costas del oeste de Grecia, aunque también se desperdigaron por la costa Adriática, la isla de Sicilia y la bahía de Nápoles: eubeos y rodios fundaron Cuma, Reggio di Calabria, Nápoles, Giardini-Naxos y Messina; los corintios Siracusa (que a su vez sería un foco de ulteriores colonias en Italia como Ancona); los megarenses, Lentini; los partenios espartanos, Tarento; los focenses, Elea y los aqueos Síbari, Metaponto, Turios, Caulonia y Crotona. Heraclea de Lucania y Locri Epicefiris fueron posteriores.

Esta colonización supuso el primer contacto de los pueblos itálicos con la cultura clásica griega. Las colonias no fueron meros enclaves comerciales, sino que también fueron hitos de la naciente civilización helénica: Pitágoras residió en Crotona, Arquímedes y Teócrito eran de Siracusa, Parménides era natural de Elea... No en vano, los griegos conocían a la región Magna Grecia, la "gran Grecia". Supusieron además las primeras democracias de Italia. El contraste con las poblaciones locales favoreció en muchos casos una aculturación de los itálicos cercanos a las colonias.

La colonización griega llegó a sus límites en los territorios insulares que rodean la península. En Sicilia, los griegos se asentaron en la zona norte, cerca del Estrecho de Mesina, y en la costa oriental, donde ciudades como Siracusa tuvieron un papel importante en el mundo griego. Chocó ahí, sin embargo, con el imperialismo cartaginés. Las guerras entre griegos y púnicos no tuvieron un vencedor, aunque la isla terminó dividida en dos esferas de influencia:

- La zona oriental con Siracusa, Agrigento, Mesina... quedó bajo control griego.

- La zona occidental con Palermo... quedó bajo control cartaginés.

Algo parecido ocurrió con los intentos griegos de establecer colonias frente al mar Tirreno. Aunque los comienzos en Córcega fueron prometedores, la derrota frente a etruscos y púnicos en la Batalla de Alalia dejó Córcega y Cerdeña en manos cartaginesas.

Las nuevas colonias importaron el gobierno de polis (ciudades-estado) muchas veces compitiendo o aún enfrentándose entre sí. Así la rica Síbari fue derrotada por Tarento que se convirtió en una de las potencias de la península. No era infrecuengte que se pidiera ayuda a las potencias griegas para combatir a colonias enemigas o a los pueblos itálicos, destacando campañas como las de Arquidamo II o la de Alejandro de Epiro. Pero la mayor colonia griega sería Siracusa que gobernado bajo una serie de tiranos como Dionisio I se convirtió en el gran poder de Sicilia, rechazando una expedición ateniense en el 415 a. C. a pesar de estar Atenas en el cénit de su poder y encabezando la lucha con los púnicos.

Este movimiento de población se repetiría en otros momentos de la historia, dada la cercanía entre ambos países. Durante los siglos de dominio bizantino y las emigraciones con la conquista otomana llegaron nuevas olas de griegos que encontraron en el Sur de Italia un pueblo de raíces comunes y grecoparlante. Nápoles, especialmente, sería durante siglos uno de los mayores puertos del Mediterráneo y un foco de cultura griega.[6]

Roma

Orígenes

En el 753 a. C. se fundó a orillas del Río Tíber una ciudad clave para la historia: Roma. Su origen es incierto: la mitología romana vincula el origen de Roma y de la institución monárquica al héroe troyano Eneas, quien, huyendo de la destrucción de su ciudad, navegó hacia el Mediterráneo occidental hasta llegar a Italia tras un largo periplo. Allí, tras casarse con la hija del rey de los latinos, pueblo del centro de Italia, fundó la ciudad de Lavinium. Posteriormente su hijo Iulo fundaría Alba Longa, de cuya familia real descenderían los gemelos Rómulo y Remo, los fundadores de Roma.

Esto le daría un origen latino, al que mediante el legendario episodio del rapto de las sabinas se añadirían sus vecinos centroitálicos sabinos. Sin embargo, otras teorías, basadas en su cercanía a la Toscana etrusca, su posición en las rutas comerciales de éstos, algunas hipótesis toponímicas y el origen de algunos de sus primeros reyes parecen indicar una notable presencia etrusca.

La Monarquía romana

La monarquía romana (en latín, Regnum Romanum) fue la primera forma política de gobierno de la ciudad-estado de Roma, desde el momento legendario de su fundación el 21 de abril del 753 a. C., hasta el final de la monarquía en el 510 a. C., cuando el último rey, Tarquinio el Soberbio, fue expulsado, instaurándose la república romana.

Los orígenes de la monarquía son imprecisos, si bien parece claro que fue la primera forma de gobierno de la ciudad, un dato que parecen confirmar la arqueología y la lingüística. Mitológicamente, se enraíza en la leyenda de Rómulo y Remo. De cualquier manera, tras Rómulo y el sabino Numa Pompilio, llegó al poder Tulio Hostilio, que expandió el puerto de escala en la ruta costera de la sal que era Roma a costa de sus vecinos, transformando Roma en la más influyente ciudad de Lacio.

Tras el reinado de Anco Marcio, ascendió al poder una dinastía de origen etrusco, los Tarquinios, bajo la que Roma amplió aún más su poder en la región. Sin embargo, los excesos de Tarquinio el Soberbio fueron origen de disputas internas, a las que se sumaron la coalición de etruscos y latinos amenazados por la ciudad, desembocando en la expulsión del rey gracias a la intervención de Lucio Junio Bruto y Lucio Tarquinio Colatino. Roma perdió la mayor parte de su poder, a lo que se sumó la humillación de un saqueo por celtas liderados por Breno que asolaron varias ciudades italianas.

La República romana

La República (509 a. C. - 27 a. C.) fue la siguiente etapa de la antigua Roma en la cual la ciudad de Roma y sus territorios mantenían un sistema republicano de gobierno. En circunstancias históricas poco claras, la monarquía romana fue abolida el 509 a. C., y sustituida por la República.

Una característica del cambio fue que la administración de la ciudad y sus distritos rurales quedó regulada en el derecho de apelar al pueblo contra cualquier decisión de un magistrado concerniente a la vida o al estatuto jurídico.La administración ejecutiva quedó dotada de Imperium o poder omnímodo el cual tenía un origen religioso que arrancaba del propio dios Júpiter. Los magistrados dotados de imperium eran los cónsules, pretores y, eventualmente, los dictadores. Sin embargo, el imperium sólo se ejercía extra pomoerium, es decir, fuera de las murallas de Roma. En consecuencia, tenía un carácter esencialmente militar. En la ciudad en sus funciones civiles, los magistrados estaban sometidos a limitaciones legales y controles mutuos.

Con el paso de los años la ciudad fue conquistando a sus vecinos latinos, etruscos y sabinos, a los que agruparía en la Liga Latina y recuperando su antiguo poder en el Lacio. La expansión continuó hacia el sur, y aceptando una petición de protección de los samnitas de Capua frente a sus vecinos montañosos se involucró en las Guerras Samnitas, con las que terminaría obteniendo Campania. La ciudad griega de Nápoles logró un acuerdo similar. Una a una las diversas tribus itálicas fueron conquistadas y Roma impuso un protectorado sobre las colonias griegas del sur, encabezadas por Tarento, que pese a la campaña del rey Pirro de Epiro terminaron bajo el yugo romano.

La petición de socorro de los mamertinos, un grupo de mercenarios que se habían adueñado de Mesina, hizo que el avance romano continuara hacia Sicilia, donde chocó con los cartagineses. Tras ganar la Primera Guerra Púnica a tres bandas entre Roma, Cartago, y Siracusa, Roma se anexiono la mayoría de isla, a la que pronto siguieron Cerdeña y Córcega ante la debilidad de Cartago durante la Guerra de los Mercenarios y la propia Siracusa tras Hierón II de Siracusa y un famoso sitio. Convertida en una de las principales potencias del Mediterráneo, junto a Cartago y los reinos helénicos, Roma practicó una política exterior cada vez más importante. Datan de esa época las Guerras Ilirias y los primeros serios choques con Macedonia y las tribus de la Galia y el Adriático.

El rearme cartaginés liderado por Amílcar Barca llevó a la ocupación púnica de buena parte de la península Ibérica y a un nuevo periodo de rivalidad con Roma. Con la excusa del asedio a los aliados romanos de Sagunto, el hijo y sucesor de Amílcar, Aníbal invadiría Italia a través de los Alpes. Durante esta Segunda Guerra Púnica, Aníbal infligió históricas derrotas a los Romanos, culminando en Cannas, pero finalmente se impuso la victoriosa campaña de Publio Cornelio Escipión en Iberia, que terminó trasladando al guerra al norte de África y llevó a la victoria definitiva de los romanos en Zama.

Roma fue a partir de entonces la mayor potencia mediterránea. Se anexionó las provincias cartaginesas en Hispania, que amplió mediante numerosas guerras en los dos siglos siguientes, a pesar de contratiempos como el Sitio de Numancia o la resistencia de Viriato. Roma comenzó a intervenir en Grecia y Macedonia durante las Guerras Macedónicas, conquistándolas tras una victoria en Pidna. Tras una Tercera Guerra Púnica, largo tiempo buscada por el sector más conservador de la ciudad y su portavoz Marco Porcio Catón, con la que destruyó definitivamente a sus antiguos enemigos cartagineses, Roma puso el pie en África, en lo que hoy es Túnez. La herencia del rey Átalo III en Asia y de Nicomedes en Bitinia, le dieron nuevos territorios en Anatolia, que llevaron a otra guerra con Mitrídates VI del Ponto y Tigranes I de Armenia con las que su dominio se amplió a Siria y Turquía, mientras conquistaba a sus antiguos aliados númidas liderados por Yugurta que se habían vuelto contra Roma. La necesidad de mantener las rutas que conectaban estos territorios llevó a campañas contra piratas y a ocupar Cilicia, a aliarse y realizar pactos de protección con ciudades como Marsella o Rodas y a la conquista de la Galia Narbonense. La construcción de calzadas romanas facilitó las comunicaciones, tanto en Italia como fuera de ella.

Este incombustible expansionismo tuvo importantes consecuencias sociales, sobre todo debidas al hecho de que el ejército romano no estaba concebido para las largas campañas de ultramar. La ausencia de sus hogares tenía duras consecuencias para los pequeños agricultores que componían la base del ejército romano, tanto ciudadanos como itálicos conquistados. Una rebelión itálica, fruto tanto del esfuerzo bélico que les era impuesto como de las rencillas con las colonias romanas en su territorio, (Guerra Social) fue duramente reprimida, y ante la amenaza de un ejército de cientos de miles de germanos, el ejército fue reformado por Cayo Mario siendo a partir de entonces principalmente reclutado entre los más pobres, que recibían tierras al final de su servicio. Se trataba de una reforma clave, que ampliaba el número de hombres movilizables ahora que los pequeños agricultores se iban haciendo más raros frente a los latifundos. Mario aplastó a los germanos en la Batalla de Vercelae y se convirtió en el primer hombre de la Roma de su tiempo, cinco veces consecutivas Cónsul, pero a costa de un mayor grado de enfrentamiento político. Mario, de extracción humilde, representaba el éxito de las clases populares frente a la tradicional aristocracia de la ciudad romana, que se le opuso agravando un enfrentamiento entre clases sociales que databa de los orígenes de la ciudad.

Las reivindicaciones de las clases más pobres, que desde los intentos de reforma agraria de los hermanos Tiberio y Cayo Sempronio Graco aspiraban al reparto de tierras públicas fruto de las conquistas que beneficiaban a los latifundistas, y el nuevo ejército, que dependía del poder de su general para obtener tierras al licenciarse dio pie a una serie de conflictos y pulsiones internas. Lucio Cornelio Sila, antiguo lugarteniente de Mario que se enfrentó a este en sus últimos años liderando a la aristocracia patricia, reinstauró la paz tras una dictadura personal, pero con el tiempo se fueron anulando sus medidas. Se trata de una de las épocas más famosas de la ciudad, con la oratorio de Marco Tulio Cicerón en el Senado, el intento de golpe de estado de Lucio Sergio Catilina o la revuelta de esclavos de Espartaco. Destaca entonces el poder acumulado por el triunvirato de Pompeyo, Julio César y Craso, que se repartieron los cargos públicos de la ciudad y el gobierno de sus provincias. Craso fue derrotado por los partos en Oriente durante la Batalla de Carrhae, pero César ganó la fama inmortal al conquistar a los belicosos galos y poner el pie en Britania y Germania.

La enemistad entre el político y general que había conquistado las Galias y reunido un poder sin precedentes y la mayor parte de la aristocracia desembocaron en una cruenta sucesión de guerras civiles cuando se le trató de desposeer del mando de sus tropas, previa alianza con su otrora aliado Pompeyo. César cruzó entonces el río Rubicón imponiendose en Italia, y persiguiendo a los que se le opusieron por los dominios de Roma. Venció en la clave Batalla de Farsalia y logró imponerse, pero fue asesinado por un complot liderado por Marco Junio Bruto, reanudándose la lucha partidista. Su muerte reanudó la guerra civil, con los cesaristas persiguiendo a lo que quedaba de sus oponentes y disputándose entre ellos la sucesión. Después de una lucha con los lugartenientes de César Marco Antonio y Marco Emilio Lépido, el hijo adoptivo y sucesor de Julio César, Cayo Julio César Octaviano, se hizo con el poder de la facción cesarista y finalmente de Roma, terminando con las guerras civiles.

El imperio romano

El Imperio romano fue la última etapa de la civilización romana en la Antigüedad clásica caracterizada por una forma de gobierno autocrática. El término es la traducción de la expresión latina Imperium Romanum, que no significa otra cosa que el dominio de Roma sobre un territorio.

El nacimiento del imperio viene precedido por la expansión de su capital, Roma, que extendió su control en torno al Mar Mediterráneo, y la larga sucesión de conflictos internos que marcaron el final de la República. Tras la victoria final de Augusto, se estableció por fin una paz perdurable, caracterizada por la concentración de poder en manos del susodicho, primero como Princep y luego como Domine. Paralelamente, se continuó con la pacificación interna y la expansión exterior, buscando la conocida como Pax Romana, un largo periodo de estabilidad y paz que vivió Europa, el norte de África y Oriente Medio bajo el yugo romano. Augusto buscó consolidar y racionalizar las fronteras y crear un administración que permitiera gestionar los ya extensos territorios bajo el poder romano. Para ello contó con el apoyo de leales colaboradores como el acaudalado Cayo Cilnio Mecenas o el general Marco Vipsanio Agripa

Sucedido por Tiberio, hijo adoptivo de Augusto, comenzó la transmisión del poder imperial, en una familia, si bien muchas veces se dieron sucesiones a hijos adoptivos, como los mismos Augusto y Tiberio. Tiberio resultó un emperador duro y eficaz, aunque algo inestable con una temporada ausente en la isla de Capri. Fue sucedido por su hijo adoptivo Calígula, hijo natural del gran general Germánico. Inicialmente aclamado por todos, fue pronto famoso por su megalomanía, sus locuras y sus excesos. Finalmente asesinado por un complot en el que intervino la Guardia Pretoriana, fue sucedido por su tío Claudio, que era considerado incapaz pero se ganó reputación de buen gobernante por su hacer. En sus últimos años se vio marcado por su esposa y probable asesina, que logró colocar a Nerón, hijo adoptivo de Claudio. Nerón resulto ser un nuevo Calígula, y a su muerte en otro golpe de estado, se produjo el año de los cuatro emperadores, que muestra hasta que punto la dinastía imperial podía ser frágil frente al ejército. Vespasiano, hábil general y político, finalmente se impondría, sustituyéndose la Dinastía Julio-Claudia por la Flavia. Le sucedieron sus hijos, primero el querido Tito y luego el cruel Domiciano, que murió en otra conspiración. Tras el llegaron los conocidos como cinco buenos emperadores, que llevaron Roma a su culmen territorial, económico y de poder: Nerva; Trajano, de origen hispano y gran conquistador; Adriano, querido emperador que realizó grandes reformas y visitó numerosas partes del imperio; Antonino Pío y Marco Aurelio, pensador a la par que defensor de la fronteras. A este último le sucedió su hijo natural Cómodo, con el que reaparecerían muchos de los problemas previamente presentes en cuanto a sucesiones e inestabilidad. El año de los cinco emperadores fue seguido de la nueva Dinastía Severa, de origen romano-africano. Septimio Severo fue un capaz general que restableció el imperio tras la dejadez de Cómodo. Le sucedió su hijo Caracalla, de costumbres militares y buen general aunque impopular por haber matado a su hermano Geta y que murió asesinado en campaña. Durante un par de años ocuparon el poder el general que le había asesinado, Macrino, con su hijo, pero se impuso finalmente la dinastía Severa con Heliogábalo, un polémico adorador del sol. Tan polémico resultó que su propia familia apoyó a su primo y respetado general Alejandro Severo. La popularidad de Alejandro no le libró de morir en un motín, comenzando la Crisis del siglo III, un periodo de inestabilidad que duró hasta que Diocleciano empezó a reformar un imperio ya en decadencia.

Este imperio fue uno de los mayores focos culturales, artísticos, literarios y filosóficos de su tiempo, con un notable desarrollo científico y técnico. La Cultura de la Antigua Roma fue especialmente fructífera en los campos aplicados, naciendo la primera red de carreteras europeas cuando las calzadas romanas se expandieron por todo el imperio y proliferando los acueductos para llevar agua a las ciudades. La cultura urbana romana impulsó el desarrollo de las ciudades como focos culturales tanto en Italia como fuera de ella. En Roma e Italia se adoptó la cultura griega, que tuvo una digna continuación latina. Destacan autores como Virgilio (autor de la Eneida, principal poema épico romano), los historiadores Plinio el Joven, Plinio el Viejo, Tácito, Suetonio y Flavio Josefo, el comediante Plauto o filósofos como Séneca. La romanización de los territorios ocupados, tanto por la superioridad cultural, la conquista militar y la creación de colonias llevaron a expandir el latín por toda Europa y siendo el germen de las lenguas romances. En sentido inverso, los romanos importaron numerosos conocimientos de otros pueblos: la filosofía helenística, el calendario egipcio... El sincretismo romano importó numerosos cultos de todas partes como la Cibeles anatolia, el griego-egipcio Serapis o el fenicio Melkart. Hacia los últimos años del imperio cobraron importancia sectas y cultos orientales como el judaísmo, su escisión cristiana, el mitraísmo o el culto al Sol Invictus. La capital del Imperio, Roma, se convirtió en una de las mayores urbes del mundo, con habitantes venidos de todas las provincias romanas y numerosos arcos triunfales como los de Tito, Augusto o el de Trajano, columnas como las de Trajano y Constantino y templos votivos por las victorias militares. Se trajeron obeliscos de Egipto y se construyó el hoy famosísimo foro romano.

La paz exterior, la seguridad con piratas y bandidos perseguidos, la red de comunicaciones que implicaban calzadas y rutas marítimas impulsaron el comercio y la economía. La Agricultura y ganadería en la antigua Roma continuó el proceso tardorrepublicano de concentración de propiedad de la tierra en latifundios merced a la distribución de las tierras conquistadas y a la ruina de los pequeños agricultores. El esclavismo fue clave en la explotación de dichos latifundios y otro motivo del militarismo romano. La ingeniería romana permitió explotar por primera vez a gran escala minas en Hispania y Britania. Con gremios nacieron primitivas industrias como el vidrio romano, el garum o el púrpura. La existencia de una serie de estados organizados a lo largo de Eurasia permitió la creación de la Ruta de la Seda, que enlazaba Occidente con el Imperio chino y la India.

Bajo la etapa imperial los dominios de Roma siguieron aumentando. Augusto, después de que las guerras que le llevaron al trono le enfrentaran a Cleopatra conquistó Egipto, incorporó el antiguo protectorado romano de Galacia y en su intento de crear un imperio cohesionado terminó la conquista de Hispania contra cántabros y astures. Tiberio incorporaría como provincia Capadocia, que desde los tiempos de la República había dependido de Roma para sobrevivir entre los imperios de la región. Calígula, en uno de sus excesos asesinó al rey de Mauritania y se anexionó el país. Claudio, tratando de ganarse la fama invadió Britania, que sería conquistada finalmente tras varias campañas. Tito es famoso por haber conquistado Judea, desde tiempos de César aliado o protectorado romano. La lucha con Roma marcó muchos hitos nacionales en dichos países, como la rebelión de la reina britana Boudica o la última resistencia judía en Masada. El imperio llegó a su máxima extensión durante el reinado de Trajano, conquistador de Dacia (actual Rumanía), Petra y de Asiria, Mesopotamia y Armenia tras una guerra con los persas. Abarcaba desde el Océano Atlántico al oeste hasta las orillas del Mar Negro, el Mar Rojo y el Golfo Pérsico al este, y desde el desierto del Sahara al sur hasta las tierras boscosas a orillas de los ríos Rin y Danubio y la frontera con Caledonia al norte. Su superficie máxima estimada sería de unos 6´14 millones de km².

Con el tiempo las fronteras se fueron estabilizando. La derrota ante los germanos de Arminio en Teotoburgo en tiempos de Augusto arruinó la conquista de Germania proyectada por el emperador. Las constantes guerras con el Imperio Parto en el oeste marcaron el límite final por Oriente, teniéndose que librar muchas guerras con persas o estados levantiscos como Palmira para conservar lo conquistado. Ls dificultades para gestionar el ya inmenso territorio imperial llevaron a la construcción de limes o fronteras fortificadas para defender un imperio que comenzaba a dar señales de agotamiento. El sucesor de Trajano, Adriano abandonó parte de su conquistas en Oriente Medio para mejor gestionar el imperio y creo el Muro de Adriano frente a los pictos escoceses. Marco Aurelio pasó buena parte de su reinado luchando contra los sármatas en el Oriente y los marcomanos en el Danubio, a medida que la presión de los hunos empujaba a estos y otras tribus (godos, alanos...) contra las fronteras del imperio.

El sistema imperial mantendrían su vigencia hasta la llegada de Diocleciano, quien trató de salvar un imperio que caía hacia el abismo dividiendo el imperio para facilitar su gestión entre Occidente y Oriente. El imperio se volvió a unir y a separar en diversas ocasiones siguiendo el ritmo de guerras civiles, usurpadores y repartos entre herederos al trono hasta que, a la muerte de Teodosio I el Grande, quedó definitivamente dividido.

La decadencia

La oleada de pueblos orientales terminó empujando a las tribus germánicas, empujadas hacia el Oeste que varias veces penetraron en un Imperio Romano cada vez más débil. Las fronteras cedieron por falta de soldados que las defendiesen, después de que Caracalla hubiera extendido la ciudadanía romana a todo el Imperio. En muchas ocasiones se llegaron a ceder provincias fronterizas a los germanos a cambio de que las defendiesen de sus compatriotas (foedus), pues el servicio militar había sido abolido entre los italianos. Otras veces se vio como generales se autoproclamaban emperadores en Galia o Britania, provincia que fue finalmente abandonada para concentrar las tropas en el continente. El imperio, sofisticado y rico como pocos en la historia, era ya decadente, y en los siglos III y IV, sus últimas glorias vinieron de generales de origen bárbaro como Aecio, que derrotó a Atila en la Batalla de los Campos Cataláunicos y Estilicón, que logró las ultimas victorias contra los germanos. En el Medio Oriente, la rebelión de Zenobia en Palmira y las guerras con los sasánidas pusieron varias veces en aprietos al Imperio. La frontera del Rin fue rebasada por los francos un día que el río se heló y la del Danubio cedió ante los godos que causaron una histórica derrota a las últimas legiones en la Batalla de Adrianópolis. En el culmen de la debilidad, la misma Italia fue atacada. La gloriosa ciudad de Roma fue saqueada por los visigodos de Alarico I en 410. Atila atacó la península devastando Aquilea (cuyos supervivientes fueron el germen de la desde entonces pujante Venecia) y llegó hasta Roma, que sin embargo no atacó después de un parlamento con el Papa León I el Magno.

Paralelamente, la capitalidad había sido desplazada a Milán primero, y a la fácilmente defendible Rávena después, mientras que varias provincias iban siendo conquistadas por diversos pueblos germanos o directamente abandonadas por el poder central. La parte oriental, más rica y militarmente fuerte, se convirtió en el gran foco de poder del Mediterráneo, el naciente Imperio Bizantino a costa de reducir los recursos de Italia y Occidente. El cristianismo, otrora perseguido, se convirtió en religión oficial gracias a los edictos de Milán de Constantino I el Grande de 313, que proclamaba la libertad religiosa y el Tesalónica de Teodosio I el Grande que hizo el cristianismo oficial en el 380. El Obispo de Roma, el Papa, empezó a cobrar importancia política y a ser uno de los principales dirigentes cristianos. Las ciudades decayeron, produciéndose una emigración al campo, con el consecuente efecto negativo en el comercio, la cultura y la ciencia.

El emperador de Roma ya no controlaba el Imperio, de tal manera que en el año 476, un jefe bárbaro, Odoacro, destituyó a Rómulo Augústulo, un niño de 10 años que fue el último emperador Romano de Occidente y envió las insignias imperiales a Zenón, emperador Romano de Oriente.

Alta Edad Media (s. V al XII)

Los ostrogodos

Los ostrogodos eran un grupo de godos que habían sido sojuzgados por los hunos. Tras su liberación de aquellos, eligieron a Teodomiro como rey y se asentaron bajo protección bizantina en Panonia, en el cauce del Danubio. A este le sucedió su hijo Teodorico el Grande, que con la bendición del emperador de Oriente condujo a su pueblo a Italia en 488.

En la península gobernaba el hérulo Odoacro tras deponer al último emperador romano en 476. Tras una campaña en el Norte de la península, Teodorico tomó la capital, Rávena, matando a Odoacro en 493 y estableciéndose como señor del país. Su reinado fue recordado por mantener la administración romana, que protegió, logrando mantener la estabilidad de Occidente. Regente de sus primos visigodos al ser abuelo del joven rey, Teodorico llegó por un tiempo a parecer ser capaz de reconstruir el antiguo Imperio de Occidente. Sin embargo,en 526 la muerte de Teodorico acabó con esta etapa de paz, heredando Italia su nieto, Atalarico. El reino ostrogodo se desmoronó, con un sobrino de Teodorico, Teodato, asesinando a Atalarico, nieto y heredero del gran rey e iniciando una guerra civil. Los excesos de Teodato rompieron con el apoyo del Imperio Romano de Oriente al dominio ostrogrodo y propició una invasión bizantina paralela a las luchas nobiliarias.

Los bizantinos

Bajo Justiniano I, el Imperio bizantino inició una serie de campañas con el objetivo de reconstruir la unidad mediterránea. La debilidad del reino ostrogodo, y los deseos bizantinos de recobrar la ciudad de Roma convirtieron a Italia en un objetivo. La guerra civil ostrogoda le dio la oportunidad de intervenir en la guerra gótica, para lo que mandó a su mejor general, Belisario.

En 535 Belisario había invadido Sicilia, Cerdeña y Córcega dentro de sus campañas contra los vándalos y desde allí marchó a través de la península, entrando en Reggio di Calabria, tomando Nápoles (donde cayó el usurpador ostrogodo Teodato) y llegando a Roma en 536. Bloqueado allí, tuvo que mantener la posición hasta que la llegada de refuerzos que desembarcaron en Rímini cambió las tornas. Prosiguió hacia el norte y tomó Mediolanum (Milán) y Rávena en 540 acabando con el nuevo rey ostrogodo, Vitiges. Un acuerdo con los ostrogodos, que conservaron un reino en el noroeste de Italia, trajo la paz.

Belisario fue entonces llamado a Oriente, donde los persas amenazaban las fronteras. Su sucesor, Juan, no logró mantener el control en un momento en que el Imperio Bizantino andaba escaso de recursos, y en 541 los godos estaban enfrentados de nuevo con Bizancio, liderados por un enérgico rey llamado Totila que había recuperado Italia del Norte y tomado Roma. La vuelta de Belisario permitió recuperar Roma, para perderla de nuevo no mucho después.

En 548, el eunuco Narsés sustituyó a Belisario. Totila fue asesinado en 552, y el ejército del último rey godo, Teias, cayó derrotado en 553. Hacia 561 los bizantinos habían pacificado la zona.

Los lombardos

Entre los diferentes pueblos germánicos que habían abandonado su antigua morada para vivir en mejores tierras, se contaban los lombardos, a los que Justiniano I había dejado asentarse en Panonia, a condición de que defendieran la frontera. Atraídos por la riqueza de Italia y la presión de los ávaros, atravesaron los Alpes ocupando las actuales regiones de Piamonte, Liguria, Lombardía y Véneto sin mucha oposición. Milán, el centro del norte de Italia, cayó en el 569. Le sucedió la caída de la Toscana, Spoleto y Benevento. La falta de una autoridad central posibilitó la fragmentación de Italia en treinta y seis ducados independientes, separados por franjas de territorio en manos del bizantino Exarcado de Rávena

Mientras se enfrentaban a la oposición del Imperio bizantino en Oriente, y a la de los francos en Occidente, los lombardos consiguieron recomponer una monarquía común electiva, tradicionalmente germánica. Es de destacar el reinado de Agilulfo que abandonó el arrianismo y se convirtió al catolicismo generando persecuciones religiosas entre ambas confesiones.

Mientras los conflictos iconoclastas ocupaban a Bizancio y lo enemistaban con el Papa (pues la posición del Emperador de Oriente también regía en sus provincias italianas) los lombardos aumentaron sus dominios, so pretexto de socorrer al Papa. En el 750, Aistolfo tomó la ciudad imperial de Rávena.

Los francos y el Imperio carolingio

La presión de los lombardos sobre el Papa hizo que el rey de los francos, Pipino el Breve, realizará entre 756 y 758 repetidas campañas en el norte de Italia. El Papa, en agradecimiento, le confirmó como rey de los francos (a pesar de haber usurpado el título) y concedió el rango de patricio a la familia real de Francia.

La situación se recrudeció a la muerte de Pipino. El reino franco fue dividido entre sus hijos, aumentando de nuevo la presión lombarda sobre el papado. Sin embargo la reunificación de los francos bajo Carlomagno llevó a una nueva intervención en Italia en el 774. Tras una breve batalla, Carlos se hizo con el reino de Lombardía, que, manteniendo su autonomía, se integró en el Imperio carolingio que con el tiempo uniría a la mayor parte de Europa Occidental. Carlomagno auspició un renacimiento cultural y una unidad política y religiosa, que cristalizó con su coronación como Emperador de Occidente por el Papa León III en el año 800. Su nuevo imperio se consideraba heredero del Imperio romano de Occidente, siendo el emperador la máxima autoridad temporal de Europa y el encargado de velar por la Cristiandad.

Desde entonces el norte de Italia formó parte de los territorios carolingios como Reino de Italia

Los Estados Pontificios

Desde los tiempos en que Constantino I hiciera el cristianismo religión oficial, el poder de la Iglesia se había ido acrecentando en Italia. La Donación de Constantino, una falsificación histórica, fue la base de reclamaciones del poder temporal sobre la ciudad de Roma por parte del Papa, que ganó fuerza a medida que los emperadores la abandonaban. Valga como ejemplo como Atila parlamentó con el Papa Gregorio I Magno al aproximarse a la ciudad. Ya en tiempos de los bizantinos y en medio de los enfrentamientos iconoclastas, se eliminó el ducado de Roma ganando la ciudad Gregorio II, con reconocimiento de su gobierno por parte del rey lombardo Liutprando.

Ante la ocupación del territorio por los lombardos, la ayuda de Carlomagno y los francos a León III fue vital. Comenzó así el cesaropapismo, una estrecha vinculación Papa-Emperador. Parte de las tierras arrebatadas a los lombardos fueron cedidas al Papa, que creó entonces un estado en el centro de Italia, los Estados Pontificios, germen histórico del actual Vaticano. Estos eran administrados directamente por él o mediante vasallos.

El gobierno de estos territorios atravesó una fase clave durante el periodo conocido como pornocracia. Dicho periodo se caracteriza por numerosas luchas por el poder en la Iglesia, Roma e Italia central entre intrigantes muchas veces motivado por cortesanas y nobles (particularmente los señores de Spoleto). Se inicia en el año 904 con Sergio III y su amante Marozia y data hasta la encarcelación en el 935 de Juan XI por el Duque de Spoleto Alberico II, ambos hijos de Marozia.

El sur

Los ducados lombardos del sur no llegaron a ser conquistados por Carlomagno, que tuvo que marchar al norte a combatir a los Sajones y no formaron parte de su imperio. Duques lombardos como los de Benevento, Salerno, Gaeta y Amalfi mantuvieron su independencia. Al sur, Sicilia y zonas costeras de la Península Itálica seguían siendo una provincia bizantina. El auge del Islam azotó ambas zonas, que fueron víctimas de razzias desde el norte de África. En el 826, un desertor bizantino ofreció el territorio al emir musulmán de Ifriquiya, lo que llevaría a una serie de guerras. Para 965 la isla había sido convertida en el Emirato de Sicilia, con ataques musulmanes a puertos de la península. Cerdeña había sido ocupado por los árabes en el 710 tras ser abandonada por los bizantinos a su suerte, pero 70 años después, aprovechando la lejanía con las bases árabes, se produjo una revuelta local que estableció gobiernos locales conocidos como giudicati. Córcega sufre también los ataques musulmanes, combinados con intervenciones francas, lombardas y del marqués de la Toscana Bonifacio II para asegurar la frontera. Los bizantinos reformaron sus posesiones en la zona sur de la península tras repeler uno de los ataques musulmanes sobre Bari en el 876, creando el Catapanato de Italia, en guerra con musulmanes y lombardos.

La situación dio un vuelco con la llegada de normandos. Diversas leyendas envuelven su llegada, siendo la más famosa como unos peregrinos del norte se ofrecieron como mercenarios a los lombardos. Inicialmente sirvieron a estos, pero en palabras de Amatus de Montecassino:

Los normandos nunca desearon que ninguno de los lombardos ganara una victoria decisiva, lo que les hubiera dejado en desventaja. Pero apoyando a uno y luego ayudando a otro evitaron que nadie fuera totalmente arruinado.

Pronto eran señores de posiciones conquistadas a bizantinos y lombardos, llegandose a la conquista normanda de Italia Meridional, que establecerían un estado en Nápoles capitaneados por Roberto Guiscardo. De ahí cruzaron el estrecho de Messina y llegaron a reconquistar Sicilia a los musulmanes, que formaría parte de un reino unificado cuando Rogelio II de Sicilia reunió en 1130 ambos tronos. A finales del siglo XII dicho reino pasó a la dinastía imperial alemana de los Hohenstaufen, cuando el emperador Enrique VI reclamó el trono en 1212 por ser su esposa Constanza I de Sicilia, heredera del trono.

Baja Edad Media (s. XII al XV)

La fragmentación política: Guelfos y gibelinos, el Sacro Imperio y la Liga Lombarda, las ciudades-estado

La muerte de Carlomagno y las luchas por retener su imperio repartido entre sus diversos hijos inició un periodo de guerras civiles que no se estabilizaron hasta la creación a principios del siglo X del Reino de Francia y del conglomerado del Sacro Imperio en lo que hoy es Alemania, el norte y centro de Italia, Suiza, Países Bajos y otras provincias orientales de sus dominios. La ausencia de un poder central fuerte supuso la atomización de estas regiones en principados, obispados, condados y ciudades prácticamente independientes y con frecuencia enfrentados entre sí. Esto fue particularmente importante en Italia, donde las ricas ciudades del norte emergieron como ciudades-estado comerciales cuasi-independientes. El emperador era elegido por los principales nobles, lo que facilitó este clima de enfrentamiento que tuvo en numerosas ocasiones Italia como campo de batalla.

En el siglo X, se introdujo un nuevo elemento de discordia: el enfrentamiento entre la Iglesia y el Imperio, que fue conocido como la Querella de las Investiduras de 1073 que inició una serie de conflictos por la primacía del Papa o el Emperador en la cristiandad y el Sacro Imperio. Ambos se discutían el sometimiento teórico del poder temporal imperial al religioso papal o viceversa y el derecho al nombramiento de los obispos. La lucha dividió Italia entre güelfos (por los Welfen de Baviera) que apoyaban al Papa y gibelinos (por el castillo Hohenstaufen de Waiblingen) o defensores del poder imperial. Ciudades como Florencia, Milán y Mantua abrazaron la causa güelfa, mientras que otras como Forli, Pisa, Siena y Lucca se unieron a la causa imperial. Se trataba en general de una lucha por la autonomía, donde las ciudades que temían el poder del emperador trataban de contrarrestarlo con la influencia papal y las cercanas al Lazio Papal buscaban una autoridad imperial que les garantizara su libertad. Otras veces, eran las luchas intestinas entre ciudades rivales las que convertían rencillas locales en nuevos episodios de este enfrentamiento: la güelfa Florencia presentó batalla a la liga gibelina de las otras ciudades toscanas (Arezzo, Siena, Pistoia, Lucca y Pisa) en un largo conflicto que tuvo como máximo exponente las batallas de Montaperti en 1260 y la de Altopascio en 1325. Sin embargo, muchas veces en el seno de una ciudad coexistían ambas tendencias alternándose según la que fuera más fuerte en el momento. Con el tiempo incluso se desarrollaron subfacciones dentro de cada grupo.

A raíz de esto diversos emperadores, como se enfrentaron al Papa e invadieron Lombardía, apoyando cuando les convenía a antipapas. En respuesta, diversos emperadores fueron excomulgados, mientras los Estados Pontificios rechazaron el poder temporal del Emperador y promovieron facciones pro-eclesiásticas. Enrique IV llegó a presentarse descalzo y en penitencia durante el Paseo de Canossa en 1077 para lograr que le levantaran la excomunión, pero luego volvió a apoyar al antipapa Clemente III contra el papa que había comenzado la disputa, Gregorio VII, y su cuñado Rodolfo de Suabia. Pero probablemente el mayor enfrentamiento se produjo con el Hohenstaufen Federico I Barbarroja, emperador entre 1155 y 1190, cuya activa política italiana acentuó la intervención imperial.

Las ciudades del norte de Italia se vieron involucradas en la guerra, cambiando frecuentemente de partido. La Liga Lombarda fue una alianza establecida el 1 de diciembre de 1167 entre 26 Ciudades Opositoras del Norte de Italia, entre las que destacan Milán, Cremona, Mantua, Bérgamo, Brescia, Plasencia, Bolonia, Padua, Treviso, Vicenza, Verona, Lodi, Parma y Venecia. Posteriormente se unieron otras cuatro ciudades más, hasta formar un total de 30. El propósito inicial de la Liga era combatir la política italiana de Federico I, que en aquel momento reclamaba el control total sobre el norte de Italia. La respuesta imperial quedó expresada en la Dieta de Roncaglia y fue llevada a cabo con la invasión de 1158 y luego otra vez en 1166. La Liga recibió el apoyo incondicional del Papa Alejandro III y sus sucesores, deseosos tanto de verse libres de la influencia imperial como de aumentar su poder en la Península Itálica. En la Batalla de Legnano (29 de mayo de 1176), las tropas imperiales fueron derrotadas y Federico se vio forzado a firmar una tregua de seis años (1177-1183). La situación se resolvió al finalizar ésta, cuando ambas partes firmaron el Tratado de Constanza, según el cual las ciudades italianas reconocían la soberanía del emperador de Alemania, pero a su vez éste se veía obligado a reconocer la jurisdicción propia de cada ciudad sobre sí misma y su territorio circundante, lo que supuso el reconocimiento de su independencia de facto.

Así, estos continuos conflictos dieron la ocasión para forjar ciudades-estado autónomas, gobernadas por repúblicas (Comuni) o por gobernantes nobiliarios (Signoria) locales, que gracias al enfrentamiento entre los grandes poderes de la época, no estaban supeditados a nadie. Historiadores contemporáneos suelen asociar la Signoria al fracaso de las Repúblicas en mantener la ley y el orden. No era raro que una ciudad se ofreciera a un líder poderoso para garantizar su prosperidad: Pisa lo hizo posteriormente con Carlos VIII de Francia y Siena con César Borgia ante la presión de sus enemigos florentinos. Cada ciudad mantenía su peculiar equilibrio entre un gobierno y otro con distinto poder de los gobernantes. A veces, una república nominal enmascaraba el control de una pequeña aristocracia o incluso de una sola familia. Florencia era una república controlada sin embargo por la familia Médici, la más rica de la ciudad. En otras, directamente los derechos hereditarios de una familia eran parte del derecho de la ciudad como en las monarquías modernas.

Particularmente clave fue la evolución de Milán, que devendría en la mayor potencia del norte de Italia. El señorío de Milán estuvo en manos de la Familia Della Torre, que lo perdió al enfrentarse al arzobispo de la ciudad, Otón Visconti. Con ello comenzó el reinado de los Visconti. El Ducado de Milán fue creado en 1395 por Gian Galeazzo Visconti. Cuando la dinastía Visconti se extinguió en 1447, Milán pasó a ser la República Ambrosiana, a pesar de las pretensiones del duque de Orleans, legítimo heredero. Orleans fue incapaz de tomar posesión de su herencia, pero la República fue corta. El aventurero Francesco Sforza, casado con una hija del último Visconti, tomó Milán en 1450 y se autoproclamó duque.

Como la mayor parte de Europa, Italia fue asolada en ese tiempo por la Peste Negra, que en 1348 causó un grave daño demográfico al acabar con un tercio de la población del país.[7] Culturalmente, esta convulsa época sentó las bases del esplendor culturar siguiente, destacando el poeta Dante Alighieri y su Divina Comedia, una de las obras clásicas del idioma italiano, que datan de estos tiempos.

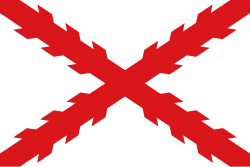

Lucha entre aragoneses y franceses por el Sur

A la muerte de Federico II de Sicilia en 1266, el papado maniobró para colocar en el trono napolitano a Carlos de Anjou, hermano del rey de Francia, a fin de acabar con al influencia imperial gibelina en el reino. A esta intromisión papal se opuso Manfredo I de Sicilia, hijo del rey, que logró algunos éxitos iniciales en su lucha, pero fue definitivamente derrotado – y muerto – en la Batalla de Benevento. La oportunidad llevó al rey aragonés Pedro III a reclamar el reino, al ser su mujer hija del rey, como último representante de la dinastía legítima. Carlos fue impopular por sus impuestos y su administración francesa, que en 1282 le valió una revuelta popular conocida como las Vísperas Sicilianas. Pedro acudió entonces en apoyo de los sublevados, ganando la isla de Sicilia. En 1302 la Paz de Caltabellota dejaba la isla a Aragón y el Nápoles continental a Anjou. Como fue típico en la Corona de Aragón, este nuevo territorio terminó en manos de una rama menor de la familia real, siendo Pedro sucedido por su segundo hijo Jaime II de Aragón. En Nápoles, los Angevinos reorganizaron la administración y protegieron las universidades y la cultura.

A la muerte de Roberto I de Nápoles hubo una guerra por la sucesión entre Juana I de Nápoles y Carlos de Durazzo, que dio un breve gobierno de Luis II de Anjou y finalmente dio el trono a Ladislao I, que impondría su autoridad hasta Italia central y del norte.

Mientras los aragoneses seguían su expansión martíma. A raíz de una concesión del Papa Bonifacio VIII que trató de reunificar el reino siciliano en 1295 con la Paz de Anagni dando a Jaime Córcega y Cerdeña comenzó la intervención aragonesa en el resto de islas. La oposición siciliana a los Anjou hizo que en el trono siciliano continuaran los aragoneses con Federico II de Sicilia, sin embargo. La anexión de Cerdeña fue discutida con potencias marítimas como Génova y Pisa y la dominación efectiva significó largas guerras y conflictos dinásticos. Fue Pedro IV de Aragón, el Ceremonioso, quien de de nuevo logró unir Mallorca, el Rosellón al tronco principal, y pacificar Cerdeña. Su hijo y sucesor Martín I de Aragón reunió de nuevo Sicilia y Aragón con su matrimonio con Leonor de Sicilia. Su victoria en la Batalla de Sanluri supuso la supresión del último intento sardo de independecia.

Con la muerte de Ladislao en 1414 Nápoles perdió sus conquistas. La adopción de Alfonso V de Aragón por la última reina angevina, Juana II de Nápoles le dio justificaciones a este para reclamar el trono. Apoyado por el Ducado de Milán, Alfonso conquistó el país en 1442, que legó a su hijo bastardo Ferrante, que resultó una avezado gobernante para el país.

Las repúblicas comerciales

El resurgimiento económico y demográfico de los siglos XI y XII tuvo un gran efecto en Italia, donde confluían dos de los principales de los grandes ejes económicos de la cristiandad. Ahí se interconectaban la ruta que desde las ciudades comerciales del norte de Alemania y el Báltico (agrupadas en la Hansa) atravesaba el Rin y el Ródano hacia Italia con las rutas marítimas que a través del Mediterráneo trasportaban las especias y productos de lujo de Oriente y los países musulmanes.

Convertidas en emporios comerciales, muchas ciudades italianas experimentaron un desarrollo económico que les llevó a crear flotas mercantes y barrios comerciales en Oriente (Palestina, Bizancio, Egipto...). Algunas, particularmente Génova y Venecia, extendieron su dominio a islas y puertos a lo largo del mar Mediterráneo y el mar Negro forjando auténticos imperios de ultramar.

Políticamente, supuso el ascenso social de los comerciantes, que formaron una oligarquía gobernante en muchas de las ciudades del centro y norte de Italia.

El Renacimiento (s. XV al XVI d. C.)

El Renacimiento italiano inició la era del Renacimiento, un período de grandes logros y cambios culturales en Europa que se extendió desde fines del siglo XIV hasta alrededor de 1600, constituyendo la transición entre el medioevo y Europa moderna.

Aunque los orígenes del movimiento confinado principalmente a la cultura literaria, el esfuerzo intelectual y el mecenazgo pueden rastrearse hasta inicios del Siglo XIV. muchos aspectos de la cultura italiana permanecían en su estado medieval y el Renacimiento no se desarrolló totalmente hasta fin de siglo.

La palabra Renacimiento (Rinascimento en italiano) tiene un significado explícito , que representa el renovado interés del período en la cultura de la antigüedad clásica, luego de lo que allí mismo se etiquetó como la "edad oscura".[8] Estos cambios, aunque significativos, estuvieron concentrados en las clases altas, y para la gran mayoría de la población la vida cambió poco en relación a la Edad Media.

El renacimiento italiano comenzó en Toscana, con epicentro en las ciudades de Florencia y Siena. Luego tuvo un importante impacto en Roma, que fue ornamentada con algunos edificios en el estilo antiguo, y después fuertemente reconstruida por los Papas del siglo XVI. La cumbre del movimiento se dio a fines del siglo XV, mientras los invasores extranjeros sumían a la región en el caos. Sin embargo, las ideas e ideales del renacimiento se difundieron por el resto de Europa, posibilitando el Renacimiento nórdico, centrado en Fontainebleau y Amberes, y el renacimiento inglés.

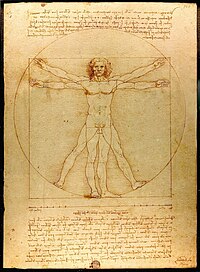

El renacimiento italiano es bien conocido por sus logros culturales. Esto incluye creaciones literarias con escritores como Petrarca, Castiglione, y Maquiavelo, obras de arte de Miguel Angel y Leonardo da Vinci, y grandes obras de arquitectura, como la Iglesia de Santa María del Fiore en Florencia y la Basílica de San Pedro en Roma.

Políticamente fue un periodo de constantes luchas por el poder, cambios dinásticos, guerras e invasiones extranjeras.

Los Borgia

En 1492 ascendió al trono papal el cardenal de origen español Rodrigo Borgia, que tomaría el nombre de Alejandro VI. Su gobierno pronto se hizo famoso por su nepotismo y su legendaria falta de moral. El nuevo Papa era partidario de una recuperación del poder político en Italia por la Iglesia, lo que lo llevó a establecer múltiples y cambiantes alianzas con sus vecinos.

La situación política seguía marcada por el deseo francés de extenderse hacia el sur. Tras haberse opuesto a los intentos franceses de intervenir en Italia en Génova, Milán o Nápoles, y ser derrotada su política por las incursiones de Carlos VIII de Francia en el norte de Italia con el apoyo de Milán, el Papa se coaligó con Venecia, los Reyes Católicos y el el Emperador contra los franceses. Sin embargo, la muerte del rey francés en 1498, siendo sustituido por su primo Luis XII, le permitió cambiar de bando. Así, emitió una bula que permitía el nuevo matrimonio del rey con la mujer de su predecesor a cambio de su apoyo.

El nuevo rey, emparentado con los Visconti, antiguos duques de Milán, reclamó exitosamente el Ducado de Milán que había sido ocupado por los Sforza. Con sus tropas, el hijo del Papa y capitán de los ejércitos pontificios, César Borgia, conquistó una tras otra las ciudades de la Romaña, que se convirtió en su señorío particular como representante del Papado.

Entre tanto, un pacto en Granada había repartido el Reino de Nápoles entre Francia y España, pero discrepancias posteriores desembocaron en una guerra en la que Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán expulsó del país a los franceses.

En 1503, mientras la situación se complicaba, el Papa murió, siendo elegido como sucesor el cardenal francés Della Rovere, con el nombre de Julio II, enemigo de los predecesores. El papado pronto perdió lo conquistado en el centro de Italia, mientras que el choque entre Francia y España se hacía inminente.

Las guerras hispano-francesas

Los constantes cambios de bando hicieron que el nuevo Papa se aliara sucesivamente con franceses y españoles contra Venecia, con venecianos y españoles contra Francia logrando recuperar parte de lo perdido para a su vez perderlo con su muerte. El paso del tiempo trajo el relevo generacional y Francisco I se convirtió en rey de Francia y Carlos I en rey de España.

La guerra se convirtió entonces en un gran conflicto internacional, con repercusiones en Borgoña, el sur de Francia, las Islas Británicas o los Países Bajos. Se libraron numerosas guerras con batallas destacadas como Cerisoles o Bicoca y episodios como el Saco de Roma.

Finalmente en la Batalla de Pavía de 1525, donde Francisco I fue capturado, marcó el punto de inflexión a favor de España. Aunque tras su liberación se negó a cumplir los términos del acuerdo, la pérdida del Milanesado a manos de España fue ya definitiva, e Italia paso a estar controlada por España. Tras algunos enfrentamientos posteriores, el tratado de Cateau-Cambresis o también conocido como de las damas, puso fin a las guerras en 1559. Por sus condiciones, Francia renunciaba a Italia, donde España lograba la supremacía

La Toscana

Florencia no había intervenido especialmente en las luchas de poder por la península, pero influidas por ellas había sufrido sus propias convulsiones. La República Florentina había pasado a estar controlada por la patriarca de la familia Médici, principal casa de comerciantes de la localidad. Tras la muerte de Lorenzo de Médici en 1492, quien había llevado a la ciudad al esplendor cultural y económico que le ganó el sobrenombre de il Magnífico, la ciudad cayó en manos del predicador y monje Savonarola, fanático religioso y defensor de una reforma eclesiástica. Esto condujo a una temporada de disturbios famosos por sus hogueras de vanidades en las que se quemaron numerosas obras de arte.

El enfrentamiento con el papa Alejandro VI les llevó a excomulgarse mutuamente, lo que terminó significando el arresto y, tras la muerte de su defensor Carlos VIII de Francia, la ejecución en la hoguera del monje con la consiguiente restauración de la preeminencia de los Médici, liderados por el hijo de Lorenzo, Piero de Médici. Sin embargo este careció de la diplomacia de su padre, labrándose numerosos enemigos entre los defensores del gobierno republicano, que terminaron expulsándole. Dedicó desde entonces su vida a intentar recobrar el poder, infructuosamente.

Esta República se vio marcada por las guerras contra Pisa, Arezzo y otras ciudades de la Toscana que intentaron aprovechar estas disputas para minar la supremacía florentina en la región. La ascensión en 1513 de uno de los hijos de Lorenzo como Papa, bajo el nombre de León X, fue determinante para el retorno de la familia a la preeminencia en la ciudad. Tras un interregno en el que volvieron a perder el poder tras la muerte del Papa, se restablecieron con la elección del también Médici Clemente VII. Las posteriores alianzas con el Papado y el Imperio de Carlos V reforzaron su dominio y lo convirtieron en un señorío hereditario a partir de Cosme I, al principio duque de Florencia y, tras unificar el resto de ciudades de la región en 1537, Gran Duque de Toscana.

El dominio extranjero y la Unificación (s. XVI al XIX d. C.)

El dominio español (1559-1714)

Carlos V acabó abdicando en su hijo, Felipe II, que heredó las numerosas posesiones de su padre, incluyendo Cerdeña, Sicilia, Nápoles, Presidios de la Toscana y Milán. Aunque el rey se estableció en España, designó virreyes para los antiguos reinos aragoneses y un gobernador para Milán que gestionaran la administración de las provincias italianas.

Las numerosas guerras que encaró la monarquía hispánica también tuvieron su efecto en Italia. Aunque como parte de la Corona de Aragón se libró de soportar la parte más dura del esfuerzo bélico (que llevó a un endeudamiento soportado gracias a los banqueros genoveses), pasó a ser parte del camino español, la ruta por la que los soldados españoles marchaban a los campos de batalla de los Países Bajos y Alemania. Asimismo, la actividad pirata de turcos y berberiscos asoló las costas del golfo de Tarento y Sicilia, llegándo a tomar los turcos brevemente el puerto napolitano de Otranto en 1480. La contribución italiana, no ya napolitana y siciliana sino incluso de aliados venecianos, genoveses, florentinos y romanos, fue constante en las guerras contra el Imperio otomano, como en el Sitio de Malta o la Batalla de Lepanto.

Su hijo y sucesor, Felipe III centró su política italiana en el asunto de la Valtelina, los valles del norte de Milán que comunicaban con Suiza y Alemania. El territorio, históricamente disputado entre Milán y los grisones, fue ocupado por los españoles sólo para ser expulsados de nuevo por los protestantes suizos con el polémico apoyo francés del Cardenal Richelieu. También bajo su reinado, los recelos de Saboya y Venecia al poder español en Italia explotaron en la llamada Conjuración de Venecia, que supuso la persecución de los pro-españoles.

La España de su sucesor Felipe IV, ya en franca decadencia, vio sus últimos logros con la Guerra de Sucesión de Mantua, donde, habiendo muerto sin sucesión el último Duque de Mantua, Francia defendió a un candidato a la sucesión contra Saboya y España. La guerra permitió a Felipe anexionarse el territorio, aunque la Guerra de los Treinta Años distrajo su atención de Italia. Las revoluciones de la década de 1640, en plena decadencia marcada por Rocroi y los Pirineos, supusieron una sublevación de carácter nacionalista y antiespañol liderada por Masaniello en el Reino de Nápoles así como en Sicilia.

El reinado del último Habsburgo, Carlos II de España, no trajo grandes cambios en la vida política italiana, aunque el problema sucesorio que plantó su testamento, en favor de un pariente francés generó una Guerra de Sucesión que implico a prácticamente toda Europa occidental. Mientras en la península ibérica los acontecimientos favorables a uno y otro bando se alternaban, el Duque de Saboya y Austria tomaron las posesiones españolas en Italia. La victoria final de Felipe V llevó a la Paz de Utrecht, que supuso el fin de la presencia española en Italia.

El predominio austríaco (1712-1796)

Tras la Guerra de Sucesión Española en 1714, las posesiones del Imperio español fuera de la Península Ibérica, entre ellas el dominio de Milán, Nápoles y Cerdeña, pasaron a la otra rama de la familia Habsburgo, emperadores de Alemania y señores de Austria. La Casa de Saboya, por su apoyo en la guerra recibió el título de rey y la isla de Sicilia, que sin embargo intercambiaron posteriormente por Cerdeña, dando origen al Reino de Cerdeña o del Piamonte.

En 1717 hubo un intento español de recobrar las posesiones italianas perdidas que tomó Sicilia y Cerdeña, pero una coalición de Austria, Francia, Gran Bretaña y Holanda derrotó a los españoles en la batalla del cabo Passaro. El acuerdo final de paz, logrado gracias a los Pactos de Familia dio la corona del Reino de las Dos Sicilias a una rama menor de la nueva dinastía española, los Borbón-Dos Sicilias.

La dinastía de los Habsburgo-Lorena, rama de la familia gobernante en Austria que también alcanzó el trono imperial, logró adquirir a partir de Leopoldo II de Austria el título de Gran Duque de Toscana, lo que supuso el dominio indirecto de la Habsburgo también en el centro de Italia. La principal potencia en Italia fue a partir de entonces Austria, que pronto se ganó la oposición del naciente nacionalismo italiano.

Las Guerras napoleónicas (1796-1815)

Tras la Revolución francesa de 1789 Italia no se convirtió en un gran campo de batalla, aunque hubo enfrentamientos con Saboya cuando los franceses trataron de ocupar las tierras situadas más allá de los Alpes (Niza y el condado de Saboya). La cosa se complicó dado que el Imperio austríaco, enemigo de los revolucionarios, dominaba buena parte del país. Por ello, se encomendó en 1796 al joven general Napoleón Bonaparte que realizará una maniobra de distracción contra los intereses austríacos en el sur, mientras que las principales fuerzas atacaban por el Norte.

Sorprendentemente, fue el débil ejército de Italia el que en batallas como Lodi y Dego obtuvo la victoria mientras el ejército del Rin se quedaba estancado. Napoleón puso fin al dominio austríaco de Italia, que dividió en repúblicas afines a Francia como la República Ligur, la República Cisalpina, y la República Partenopea mientras conquistaba la gloria militar y escalaba puestos en su ascenso al poder. Tras sufrir repetidas derrotas, los austríacos firmaron en 1797 el tratado de Campoformio con el que Austria se rendía a Francia y le reconocía sus conquistas, incluidas Lombardía, a cambio de Venecia. El fracaso de la siguiente expedición de Napoleón en Egipto dio la oportunidad a Austria de volver a intervenir en Italia, pero la derrota en la Batalla de Marengo supuso la definitiva renuncia a Italia, que desde entonces fue uno de los territorios más firmemente controlados por Napoleón.

Las diversas repúblicas se convertirían en la República de Italia, cuyo presidente fue Napoleón y que se convertirían en el Reino de Italia. Nápoles fue conquistada, y el Reino de Nápoles entregado a José Bonaparte, primero, y a Joaquín Murat posteriormente. Los Estados Pontificios fueron anexionados a Francia en 1804, ante la poca cooperación del Papa.

Durante el posterior transcurso de las Guerras Napoleónicas Italia estaría controlada por los franceses hasta los últimos momentos. El Congreso de Viena de 1815 marcaría la restauración del sistema político previo.

La unificación (1815-1914)

La Europa posterior al Congreso de Viena estuvo marcado por un desarrollo del nacionalismo vinculado al romanticismo, una intensa actividad revolucionaria de carácter liberal y, a partir del conflicto social de la Revolución industrial, por el movimiento obrero. Italia no fue ajena a estas luchas, que tuvieron su foco en el deseo de unir a las distintas regiones de habla y cultura italiana en un mismo país.

El Reino del Piamonte fue el protagonista de este proceso. El conde de Cavour, primer ministro, conquistó con apoyo francés Lombardía en 1859. Parma y Módena se unieron a Piamonte después de que se hiciera un referéndum y junto con ellas se unió Toscana. Posteriormente Giuseppe Garibaldi conquistaría el Reino de las Dos Sicilias.

El 17 de marzo de 1861, el rey del Piamonte, Víctor Manuel II era coronado Rey de Italia. En 1866, aprovechando que Alemania entraba en guerra con Austria los italianos también les declararon la guerra y al concluir esta se anexionaron el Véneto. Por último, en 1870, y aprovechando que Alemania le había declarado la guerra a Francia y que ésta tuvo que llamar a todas las tropas que defendían Roma de una posible invasión italiana, Victor Manuel invadió los Estados Pontificios y declaró a Roma la capital de Italia, lo que generó un conflicto entre Iglesia y Estado que no se resolvería hasta 1929 con la creación del Vaticano.

El nacionalismo italiano siguió manteniendo sin embargo sus reclamaciones sobre regiones que ellos consideraban italianas, pero que permanecían en manos extranjeras, a las que calificaban de Italia Irredenta. Esto incluía varias ciudades y comarcas en la frontera con Austria y Croacia, a las que los sectores más extremistas añadían Niza y Saboya, Malta, Córcega y la región italoparlante de Suiza.

De la unificación a la actualidad

Desde 1861 hasta 1922, Italia fue una monarquía constitucional regida por el Estatuto Albertino con un parlamento elegido mediante sufragio censitario hasta 1913 cuando se instauró el sufragio universal masculino. Fue llamado Statuto Albertino, y permaneció sin cambios desde que Carlo Alberto lo concedió en 1848 incluso a pesar de los amplios poderes concedidos al rey (como, por ejemplo, nombrar a los senadores).

En color violeta los territorios del Reino de Italia en Dalmacia entre 1918 y 1947, con las islas de Cherso y Lussino cerca de Istria, la provincia de Zara al centro y las islas de Lagosta y Cazza en el Adriatico meridional.

En color amarillo los límites del italiano Gobiernatorado de Dalmacia entre 1941 y 1943, durante la segunda guerra mundial.

El nuevo estado sufría varios problemas tanto por la pobreza general y el analfabetismo como de las profundas diferencias culturales (no había un lenguaje común) entre varias partes: incluso hubo revueltas por el retorno a las antiguas leyes.

En política exterior, Italia fue mientras tanto excluida del reparto colonial de África en la Conferencia de Berlín. Logra sin embargo establecer algunas posiciones en Eritrea y Somalia cuando la empresa italiana de navegación Rubattino compra la Bahía de Assab, que el gobierno comprará el 10 de marzo de 1882. Poco a poco las fuerzas italianas van conquistando la costa entera hasta ocupar la ciudad portuaria de Massawa en el 5 de febrero de 1885. El 1 de enero de 1890 se declara Eritrea colonia italiana. La expansión no logra avanzar mucho más, fracasando en su intento de conquistar Etiopía, que liderada por Menelik II los expulsó en la batalla de Adua.

La política nacionalista del Reino de Italia estuvo centrada a finales del XIX siglo alrededor de las "Tierras italianas irredentas", especialmente en el mar Adriático. Los territorios de Trieste, Istria, Dalmacia, poblados mayoritariamente por Italianos, fueron objeto de muchas reivindicaciones políticas por parte del Irredentismo italiano y terminaron por llevar a Italia a la primera guerra mundial en contra del Imperio austriaco.

La Primera Guerra Mundial (1914-1918)

Las agitaciones en los Balcanes permitió a Italia para ocupar las Islas del Dodecaneso y la actual Libia ante la debilidad del Imperio otomano. Mientras el ambiente internacional se iba enrareciendo, Italia se acercó al bloque alemán, debido a los conflictos coloniales con Francia, que en su expansión por Argelia y Túnez amenazaba la posibilidad de extenderse por el norte de África de Italia.

Sin embargo, al comienzo de la Primera Guerra Mundial, Italia permaneció neutral, ya que la Triple Alianza sólo tenía intereses defensivos, y el Imperio austrohúngaro era el que comenzaba la guerra. Sin embargo, ambos bandos trataron de acercar a Italia a su lado, y en el 15 de abril de 1915 el gobierno italiano se unió al Pacto de Londres al declarar la guerra a Austria a cambio de varios territorios (Trento, Trieste, Istria, Dalmacia). En octubre de 1917, los austríacos, que habían recibido refuerzos alemanes, rompieron las líneas italianas en Caporetto, pero los italianos, ayudados por los aliados, pararon su avance en el río Piave, no lejos de Venecia. Después de otro año de guerra de trincheras y una triunfal ofensiva italiana, la exhausta Austria se rendía a los aliados el 4 de noviembre de 1918, siendo pronto seguida por Alemania.

El Régimen Fascista (1919-1939)

En la posguerra, Italia recibió los territorios prometidos en el acuerdo de 1915 excepto Dalmacia, que pasó al recién formado reino de Yugoslavia, siendo el origen de la Cuestión Adriática. Italia prosiguió su expansión por el Adriático, bombardeando y ocupando Corfú en 1923 como respuesta al asesinato de un diplomático italiano, y anexionándose la ciudad de Fiume (hoy Rijeka) en 1924 que había sido declarada libre.

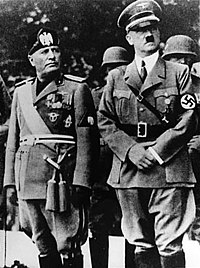

Algunos trabajadores italianos, inspirados en la Revolución rusa, causaron miedo al gobierno, lo que produjo la aparición de un pequeño partido fascista, liderado por Benito Mussolini (un antiguo socialista convertido en nacionalista), cuya violenta reacción a las huelgas fue mucho más apreciada que la tibia reacción del gobierno. Después de varios años de incidentes, en octubre de 1922, los fascistas emprendieron una marcha sobre Roma (Marcia su Roma). Los fascistas eran un número reducido, pero el rey dio orden al ejército de no intervenir, y formó una alianza con Mussolini, convenciendo al partido liberal de aprobar el gobierno liderado por los fascistas. Durante los años siguientes, Mussolini (al que se apodó el "Duce", el líder) suprimió todos los partidos políticos,[9] y limitó las libertades para "prevenir revoluciones".

En 1929 Mussolini pactó con la Iglesia Católica (Pactos de Letrán), con la que Italia había estado en conflicto desde la anexión de los Estados Pontificios en 1870, permitiendo la formación del estado del Vaticano y obteniendo de la Iglesia el reconocimiento de la unidad de Italia. Inicialmente mantenía buenas relaciones con Francia y Gran Bretaña pero en 1935-1936 la situación cambio por la invasión italiana de Etiopía y por las afinidades ideológicas entre el partido fascista italiano de Musssolini y el nacionalsocialista (nazi) alemán de Adolf Hitler.

Ocupación italiana de Albania y Etiopía