Cúmulo abierto

Un cúmulo estelar abierto es una acumulación de estrellas formadas por la misma nube molecular y que no posee estructura ni simetría alguna. También se denominan cúmulos galácticos, ya que se pueden encontrar por toda la galaxia. Las estrellas de los cúmulos abiertos se encuentran ligadas por la gravedad, pero en menor medida que los cúmulos globulares. Las estrellas que albergan suelen ser jóvenes, masivas, y muy calientes y su número puede oscilar desde una docena hasta varios miles. Se encuentran esparcidos en tamaños del orden de la docena de años luz y, debido a las fuerzas de marea producidas por el centro de la Vía Láctea, se van dispersando lentamente.[1] Solamente se han observado cúmulos abiertos en galaxias espirales e irregulares, debido a que en ellas la formación estelar se encuentra más activa.

El diámetro medio de los cúmulos abiertos es de unos 10 pársecs (30 años luz), y aunque se han clasificado alrededor de 1.100 cúmulos abiertos en nuestra galaxia, se estima que la cifra podría ser cien veces superior.[2] Este número tan escaso se debe a que los cúmulos que se encuentran a más de 5.000 años luz de nosotros (el diámetro de la Vía Láctea es de 100.000 años luz) no pueden ser vistos ni siquiera con los telescopios más potentes de que disponemos, pues el polvo galáctico dificulta su observación provocando lo que se conoce como absorción interestelar (el medio interestelar aborbe parte de la luz, llegándonos sólo una parte), la cual, además, afecta en mayor grado a la luz azul, por lo que los cúmulos abiertos, ricos en estrellas azules, se ven muy perjudicados en este sentido.

Los cúmulos abiertos más jóvenes pueden estar contenidos dentro de la nube molecular que le da origen, iluminándola y originando una región H II. Con el paso del tiempo, la presión de radiación proveniente del cúmulo provocará que la nube molecular se disperse. Por lo general, el 10% de la masa de una nube de gas se unirá y formará parte de las estrellas del cúmulo antes de que la presión de radiación haya expulsado el resto.

Los cúmulos abiertos son objetos muy importantes en el estudio de la formación estelar. Debido a que todas las estrellas del cúmulo poseen la misma edad y similar composición química, se pueden estudiar más fácilmente los parámetros variables que en estrellas aisladas.

Las Híades son el cúmulo abierto más cercano a la Tierra, mientras que las Pléyades representan el ejemplo más famoso de cúmulo abierto, siendo el más brillante de todos.

Observaciones a través de la historia

Ya desde la antigüedad, los cúmulos abiertos más destacados como las Pléyades, las Híades o El Pesebre, han sido reconocidos como grupos de estrellas. Ptolomeo, en el año 138 a.C., ya mencionaba algunos cúmulos abiertos como el que lleva su nombre (Cúmulo de Ptolomeo) o el cercano Melotte 111. Otros se creía que eran nebulosas y no fue hasta 1609, con la invención del telescopio, cuando Galileo observó El Pesebre y reconoció por primera vez que estaba constituído de estrellas. Como los cúmulos abiertos son muy brillantes, se podían observar fácilmente con los primeros telescopios, y en 1782 ya se conocían 66 cúmulos abiertos diferentes. Las observaciones telescópicas descubrieron dos tipos distintos de cúmulos; uno de los cuales contenía cientos de estrellas que se encontraban distribuidas formando una esfera regular y solían aparecer en torno al centro de la Vía Láctea; y el otro presentaba una escasa población de estrellas distribuidas irregularmente, encontrándose en toda la galaxia. Los astrónomos dividieron los cúmulos estelares en cúmulos globulares y cúmulos abiertos, respectivamente. Los cúmulos abiertos son designados a veces como cúmulos galácticos, ya que se pueden encontrar en toda la galaxia.

Pronto se percataron de que las estrellas de los cúmulos abiertos se encontraban físicamente relacionadas. En 1767, el reverendo John Michell calculó que la probabilidad de que un grupo de estrellas, como las Pléyades, sea el resultado de la disposición que se observa desde la Tierra si fueran estrellas sin relación, es de sólo 1 entre 496.000. [3] La astrometría se volvió más precisa, revelando que las estrellas del cúmulo poseen un movimiento propio común a través del espacio,[4] y las medidas espectroscópicas evidenciaron una velocidad radial común, demostrando definitivamente que las estrellas de los cúmulos nacieron al mismo tiempo, se encuentran a la misma distancia de nosotros y que están relacionadas entre ellas como grupo.

A pesar de que los cúmulos abiertos y los cúmulos globulares forman dos grupos distintos, realmente no existe diferencia apreciable entre un cúmulo globular de muy escasa densidad y un cúmulo abierto con mucha población de estrellas. Algunos astrónomos creen que los dos tipos de cúmulos estelares operan en base al mismo mecanismo, siendo la única diferencia que las condiciones que permitieron la formación de los cúmulos globulares que contienen cientos de miles de estrellas ya no se dan actualmente en nuestra galaxia.

Formación

Una gran parte de las estrellas se han formado originariamente en sistemas múltiples (es decir, de más de una estrella),[5] ya que una sola nube de gas que contenga varias veces la masa del Sol sería lo suficientemente pesada como para colapsar bajo su propia gravedad, pero no habría manera de hacerlo en una estrella aislada.[6]

Los cúmulos abiertos tardan muy poco tiempo en formarse si lo comparamos con la vida del mismo. Su formación comienza con el colapso de parte de una gran nube molecular, una densa e inmensa nube de gas muy frío que alberga varios cientos de veces la masa del Sol. Existen multitud de factores que pueden iniciar el colapso de la gran nube molecular, o de parte de ella, y por tanto comenzar a formar el cúmulo abierto, como pueden ser las ondas de choque de una supernova cercana o las interacciones gravitacionales, entre otros muchos. Una vez que la gran nube molecular ha comenzado a colapsar, se va fragmentando en grupos cada vez más pequeños, obteniendo como resultado la formación de varios miles de estrellas. En nuestra galaxia, se estima que el ritmo de formación de cúmulos abiertos es de uno cada pocos miles de años.[7]

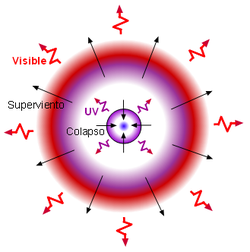

Una vez que la formación de estrellas ha comenzado, las más calientes y masivas (de tipo OB) emitirán ingentes cantidades de radiación ultravioleta. Esta radiación ioniza rápidamente el gas circundante de la gran nube molecular, lo que causa la formación de una región H II. Los vientos estelares de las estrellas más masivas, junto con la presión de radiación, dirigen hacia afuera los gases de la nube y los van expulsando con el tiempo; al cabo de unos pocos millones de años el cúmulo experimentará su primera supernova, contribuyendo en gran medida a expulsar gas del sistema. Pasadas varias decenas de millones de años, el cúmulo ya se encuentra libre de gas y la formación de estrellas ha finalizado. Por lo general, menos del 10% del gas inicial del cúmulo llega a formar parte de las estrellas antes de ser disipado.[7]

Otro modelo posible es que el cúmulo se forme rápidamente a causa de la contracción del núcleo de la nube molecular y, una vez que las estrellas más masivas comienzan a brillar, expulsen el gas residual a la velocidad del sonido. Desde que el núcleo de la nube comienza a contraerse hasta que el gas es repelido suele pasar de uno a tres millones de años, y debido a que generalmente sólo el 30% o 40% del gas del núcleo de la nube forma estrellas, el proceso de expulsión del gas residual puede perjudicar seriamente al cúmulo, pudiendo perder gran parte de sus estrellas, o incluso la totalidad de ellas.[8] Los cúmulos que se forman de este modo sufren una pérdida de masa bastante significativa en las primeras etapas de formación y una parte importante de las estrellas mueren en el proceso. Debido a que la mayoría de las estrellas, si no todas, se forman en cúmulos, se les conoce como los pilares fundamentales de construcción de las galaxias. La violenta expulsión de gas que da forma a los cúmulos estelares en el momento de su nacimiento deja huella en la morfología y estructura cinemática de la galaxia.[9]

Puede ocurrir que dos o más cúmulos abiertos separados se hayan formado a partir de la misma nube molecular. Un ejemplo de ello lo tenemos en la Gran Nube de Magallanes, donde los cúmulos Hodge 301 y R136 se formaron en la Nebulosa de la Tarántula. En nuestra galaxia, el rastreo del movimiento de dos importantes cúmulos abiertos cercanos, Híades y El Pesebre, sugiere que se formaron a partir de la misma nube 600 millones de años atrás.[10]

En ocasiones, dos cúmulos que nacen al mismo tiempo pueden llegar a formar un cúmulo binario, y se calcula que aproximadamente el 8% de los cúmulos abiertos lo son. El mejor ejemplo de la Vía Láctea son los cúmulos "h Persei" y "χ Persei", los cuales forman el llamado Doble Cúmulo de Perseo, aunque se conocen que existen con seguridad, al menos, diez cúmulos dobles más.[11] Sin embargo, se conocen muchos más casos tanto en la Pequeña como en la Gran Nube de Magallanes, pues su detección resulta más fácil en sistemas externos que en nuestra propia galaxia debido a que los efectos de proyección pueden provocar que cúmulos sin relación alguna aparezcan muy cerca unos de otros.

Morfología y clasificación

Los cúmulos abiertos pueden variar desde cúmulos muy dispersos de unos pocos miembros hasta densas aglomeraciones de miles de estrellas. Suelen seguir la misma estructura: un núcleo denso rodeado de una corona más difusa. Por lo general, el núcleo tiene un diámetro de 3-4 años luz, y la corona se extiende hasta 20 años luz del centro del cúmulo. En el centro del cúmulo la densidad suele ser del orden de 1,5 estrellas por cada año luz cúbico, unas 500 veces más elevada que cerca del Sol.[12]

En 1930, Harlow Shapley ideó un sistema muy sencillo de clasificación de cúmulos abiertos, que describe la riqueza del número de estrellas y la concentración del cúmulo. Consiste simplemente en una letra, de la "a" a la "g":[13]

| a, Irregularidades de campo |

| b, Asociaciones estelares |

| c, Cúmulos irregulares y muy levemente ligados |

| d, Cúmulos levemente ligados |

| e, Cúmulos con riqueza y concentración intermedia |

| f, Cúmulos bastante concentrados |

| g, Cúmulos con una gran riqueza y concentración |

En el mismo año, Robert Trumpler ideó un sistema de clasificación de cúmulos abiertos mucho más complejo. Según dicho sistema, cada cúmulo recibe tres caracteres: el primero de ellos, en numeración romana, puede oscilar entre I-IV e indica su concentración y tamaño hasta la estrella más cercana (de mayor a menor), el segundo se escribe en numeración arábiga, pudiendo variar entre 1 y 3, y revela información acerca de la luminosidad de sus miembros (de menos a más), y el último caracter puede ser una p, una m, o una r, e indica si el cúmulo es pobre (menos de 30), medio (entre 50 y 100), o rico (más de 100) en estrellas, respectivamente. Además, si el cúmulo se encuentra dentro de una nebulosa, al final se le añade la letra n.[14] En 1990 se publicó un compendio de todos los cúmulos abiertos de nuestra galaxia conocidos hasta entonces, todos ellos clasificados con el sistema de Trumpler.[15]

Las Pléyades, bajo el sistema de clasificación de Trumpler, queda catalogada como "I3rn" (muy concentradas y luminosas, ricas en población de estrellas, e incluidas dentro de una nebulosa), mientras que las Híades son "II3m" (más dispersas y con pocas estrellas en su haber).

Distribución en las galaxias

En las galaxias espirales, los cúmulos abiertos siempre se hallan en los brazos espirales, donde la densidad de los gases es mayor. Además, los cúmulos abiertos se sitúan en el plano de la galaxia.[16]

En las galaxias irregulares, los cúmulos abiertos pueden encontrarse en cualquier lugar, aunque por regla general cuanto mayor es la densidad de los gases mayor número de cúmulos suelen formarse. Sin embargo, no existen evidencias de cúmulos abiertos en las galaxias elípticas, pues la formación de estrellas allí finalizó muchos millones de años atrás, y por tanto los cúmulos abiertos que se pudieron formar en el pasado han tenido tiempo para dispersarse.

En nuestra galaxia, la distribución de los cúmulos depende en gran medida de la edad, estando los más antiguos a grandes distancias del centro de la galaxia. Esto se debe a que las fuerzas de marea son más potentes cerca del centro de la galaxia y por lo tanto las probabilidades de alterar al cúmulo son mayores. Por esta razón, los cúmulos que se originan en las regiones interiores de la galaxia tienden a dispersarse con mayor rapidez y a una edad muy temprana, al contrario de lo que sucede con los cúmulos que se originan en las regiones más externas.[17]

Conocemos alrededor de 1.100 cúmulos abiertos en nuestra galaxia, pero se estima que la cifra real podría ser cien veces más elevada.[2][18]

Composición estelar

Debido a que los cúmulos abiertos se dispersan antes de que la mayoría de sus estrellas finalicen sus vidas, la luz que emiten suele estar dominada por las jóvenes estrellas azules, de gran luminosidad y temperatura. Estas estrellas son las más masivas y su vida, de sólo unas pocas decenas de millones de años, es la más corta de todas las estrellas, pues consumen muy rápidamente su combustible. Por este motivo, los cúmulos abiertos más antiguos suelen contener un mayor número de estrellas amarillas.

Algunos cúmulos abiertos, sin embargo, albergan estrellas azules más jóvenes que el resto de estrellas del cúmulo. Estas estrellas, observadas también en los cúmulos globulares, reciben el nombre de estrellas rezagadas azules (blue stragglers en inglés). Se cree que en los densos núcleos de los cúmulos globulares, estas estrellas se originan debido a colisiones entre estrellas, formando una estrella más masiva y caliente. Sin embargo, los cúmulos abiertos no presentan la densidad de estrellas de los globulares, por lo que las colisiones entre estrellas no pueden explicar su formación. En lugar de ello, se piensa que la gran mayoría se originan debido a interacciones dinámicas con otras estrellas, formando un sistema binario y fusionándose en una sola estrella.[19]

Con el tiempo, las estrellas de mediana y baja masa agotarán sus reservas de hidrógeno y no podrán proseguir la fusión nuclear, dejando escapar sus capas externas para formar una nebulosa planetaria y convirtiéndose en enanas blancas. A pesar de que la gran mayoría de los cúmulos se dispersan antes de que el número de estrellas que hayan alcanzado la etapa de enanas blancas en él sea significativo, el número observado de ellas es mucho menor de lo que cabría esperar si tenemos en cuenta la edad del cúmulo y su distribución inicial de masas estelares. Una posible explicación de esta escasez podría ser que cuando se encuentran en la fase de gigante roja y sus capas externas son expulsadas, se podría dar una ligera asimetría en la pérdida de material, provocando una especie de "golpe" que lanzaría la estrella a una velocidad de unos pocos kilómetros por segundo, suficiente para escapar del cúmulo.[20]

Destino final

Muchos cúmulos abiertos son inestables, esto es, que la velocidad de escape del sistema es menor que la velocidad media de las estrellas que contiene. Estos cúmulos se dispersan rápidamente en apenas unos cuantos millones de años. En muchos casos, la expulsión de gas debido a la presión de radiación de las estrellas jóvenes más calientes reduce la masa del cúmulo lo suficiente como para permitir una rápida dispersión.

Los cúmulos que poseen masa suficiente para permanecer ligados por la gravedad, una vez que la nebulosa se ha evaporado, pueden permanecer fácilmente distinguibles durante decenas de millones de años, pero, con el tiempo, los procesos tanto internos como externos tenderán siempre a dispersarlo. En cuanto a los procesos internos, pueden ocurrir encuentros entre dos estrellas del cúmulo, provocando que la velocidad de una de ellas se eleve hasta superar la velocidad de escape del cúmulo, lo que, a la larga, se traduce en una lenta pero gradual "evaporación" de sus miembros.

En lo referente a los procesos externos, un cúmulo abierto puede verse afectado por determinados eventos como por ejemplo si pasa cerca o a través de una nube molecular, lo que se calcula que suele pasar aproximadamente cada 500 millones de años. Las fuerzas de marea que se generan en el encuentro tienden a alterar en gran medida el cúmulo. Finalmente, el cúmulo se convierte en una corriente de estrellas, sin estar lo suficientemente juntas como para considerarse cúmulo, pero guardando relación entre ellas y moviéndose en direcciones y velocidades similares. El tiempo que pasa hasta que el cúmulo se ve afectado depende de la densidad de estrellas inicial, tardando más tiempo los cúmulos más comprimidos. Se estima que la vida media de un cúmulo (cuando ha perdido la mitad de las estrellas originales), oscila entre 150 y 800 millones de años, dependiendo de la densidad inicial.[21]

Una vez que un cúmulo deja de estar unido gravitacionalmente, muchas de sus estrellas se moverán por el espacio en trayectorias muy similares, formando lo que se conoce como asociación estelar, cúmulo móvil o grupo móvil. Algunas de las estrellas más brillantes de la Osa Mayor fueron miembros de un cúmulo abierto que ahora forma una asociación de este tipo, denominada Asociación estelar de la Osa Mayor, que tiene 126 estrellas conocidas. Finalmente, sus diferentes velocidades relativas harán que se diseminen por toda la galaxia.

Estudio de la evolución estelar

Cuando se traza el diagrama de Hertzsprung-Russell para un cúmulo abierto, se observa que la mayoría de sus estrellas se encuentran en la secuencia principal. Las estrellas más masivas han comenzado a abandonar la secuencia principal y se están convirtiendo en gigantes rojas; de hecho, las estrellas que no se encuentran en la secuencia principal suelen utilizarse para estimar la edad del cúmulo.

Debido a que todas las estrellas de un cúmulo abierto distan lo mismo de la Tierra y nacieron prácticamente a la vez y del mismo material, las diferencias en el brillo aparente de las estrellas se deben únicamente a su masa. Este hecho hace que los cúmulos sean entes muy útiles en el estudio de la evolución estelar, pues al comparar dos estrellas diferentes muchos de los parámetros variables están fijados.

El estudio de las cantidades de litio y berilio en los cúmulos abiertos arroja importantes pistas acerca de la evolución de las estrellas y de sus estructuras internas. Mientras que el hidrógeno no puede fusionarse para formar helio hasta que la temperatura alcanza los 10 millones de K, el litio y el berilio lo hacen a temperaturas de 2,5 y 3,5 millones de K, respectivamente, lo que significa que sus cantidades dependen en gran medida de la mezcla en el interior de las estrellas. El estudio de estos dos elementos permite fijar determinados parámetros variables tales como la edad o la composición química.

Los estudios también revelan que la abundancia observada de estos elementos es mucho menor de lo esperado según las predicciones de los modelos de evolución estelar. Aunque todavía no se comprende totalmente las causas de esta carencia, una posibilidad es que la convección en el interior de las estrellas pueda llegar hasta regiones donde la radiación es la forma dominante de transporte de energía.[22]

Los cúmulos abiertos y la escala de distancia cósmica

La determinación de las distancias de los diferentes objetos astronómicos resulta crucial para su comprensión. Sin embargo, la gran mayoría de estos objetos se encuentran demasiado lejos como para determinar la distancia directamente. La escala de distancia cósmica estima estas distancias basándose en una serie de mediciones indirectas, y en ocasiones inciertas, en las que se involucran objetos más cercanos cuya distancia se puede determinar de forma directa, para después ir aumentando paulatinamente otros objetos más distantes. En este paso, los cúmulos abiertos tienen un papel de gran relevancia.

Se puede medir directamente la distancia de los cúmulos abiertos más cercanos mediante varios métodos. En primer lugar, el paralaje (esto es, observar el objeto desde la Tierra cuando ésta se encuentra en un punto de su órbita alrededor del Sol y volver a observarlo cuando se encuentra en el punto contrario, registrando entonces el pequeño cambio en su posición aparente) de estrellas en los cúmulos abiertos cercanos puede ser medido del mismo modo que en las estrellas aisladas. Cúmulos como las Pléyades, las Híades y algunos otros que se encuentran dentro del rango de los 500 años luz de distancia de la Tierra pueden ser medidos por este método. El objetivo del satélite Hipparcos consistió en estimar con mayor precisión estas distancias por el método del paralaje.[23]

Otro método directo es el llamado método del cúmulo móvil y se basa en el hecho de que todas las estrellas de un cúmulo comparten el mismo movimiento a través del espacio. Si medimos el movimiento relativo de los miembros del cúmulo podemos deducir que convergen en un punto de fuga. La velocidad radial de los miembros del cúmulo puede determinarse mediante el efecto Doppler de su espectro, y si ya conocemos la velocidad radial, el movimiento relativo y la distancia angular al punto de fuga, mediante simple trigonometría podemos hallar la distancia al cúmulo. Las Híades son el ejemplo más conocido de aplicación de este método, el cual revela que la distancia Tierra-Híades es de 46,34 ±0,27 pársecs (151 años luz aprox.).[24][25]

Una vez que se han establecido las distancias a los cúmulos más cercanos, otras técnicas pueden extender la escala de distancia hasta cúmulos más lejanos. Se puede estimar la distancia a un cúmulo más lejano relacionando la secuencia principal del diagrama de Hertzsprung-Russell con uno cuya distancia es conocida. El cúmulo abierto más cercano de nosotros son las Híades y aunque existe una asociación estelar a mitad de distancia de las Híades, ésta no puede considerarse cúmulo abierto porque sus estrellas no se encuentran ligadas gravitacionalmente. El cúmulo abierto conocido más lejano de la Tierra en nuestra galaxia se denomina Berkeley 29, y se encuentra a una distancia aproximada de 15.000 pársecs (casi 50.000 años luz).[26] Los cúmulos abiertos se pueden detectar fácilmente en otras galaxias del Grupo Local.

Conocer con precisión las distancias a los cúmulos abiertos resulta de vital importancia para determinar la relación en el período de luminosidad de algunos tipos de estrellas variables, como las cefeidas o las RR Lyrae, quienes pueden utilizarse como candelas estándar. Las distancias de estas estrellas luminosas pueden determinarse aunque el objeto se encuentre muy lejos, y sirven para extender la escala de distancia cósmica hasta las galaxias cercanas del Grupo Local.

Véase también

Referencias

- ↑ «Cúmulo abierto». Glosario de Astronomía. Espacio Profundo. Consultado el 22 de julio de 2008.

- ↑ a b SEDS. «Open Star Clusters» (en inglés). Consultado el 30 de julio de 2008.

- ↑ Plantilla:Ref-artículo

- ↑ Plantilla:Ref-artículo

- ↑ Plantilla:Ref-artículo

- ↑ Plantilla:Ref-artículo

- ↑ a b Plantilla:Ref-artículo

- ↑ Plantilla:Ref-artículo

- ↑ Kroupa, Pavel (2005). «The Fundamental Building Blocks of Galaxies». Proceedings of the Gaia Symposium "The Three-Dimensional Universe with Gaia". pp. p. 629. Consultado el 26 de julio de 2008.

- ↑ Plantilla:Ref-artículo

- ↑ Plantilla:Ref-artículo

- ↑ Plantilla:Ref-artículo

- ↑ Shapley, Harlow (1930). «Star Clusters. Harvard Observatory Monographs, No. 2». McGraw-Hill Book Company, Inc.: New York, London.

- ↑ Plantilla:Ref-artículo

- ↑ Woldemar, Götz (1990). «Die offenen Sternhaufen unserer Galaxies». Verlag Harri Deutsch: Frankfurt.

- ↑ Plantilla:Ref-artículo

- ↑ Plantilla:Ref-artículo

- ↑ Plantilla:Ref-artículo

- ↑ Plantilla:Ref-artículo

- ↑ Plantilla:Ref-artículo

- ↑ Plantilla:Ref-artículo

- ↑ Plantilla:Ref-artículo

- ↑ Plantilla:Ref-artículo

- ↑ a b Plantilla:Ref-artículo

- ↑ Plantilla:Ref-artículo

- ↑ Plantilla:Ref-artículo

Bibliografía adicional

- Meadows, A. J. (1986). «Evolución estelar». Editorial Reverté S.A. ISBN 842914191X.

- Kaufmann, William J. (1993). «Universe». W.H. Freeman & Company. ISBN 0-7167-2379-4.

- Gregory, Stephen A.; Zeilik, Michael; Smith, E.V.P.; Jacobs, K.C. (1997). «Introductory Astronomy and Astrophysics». Thomson Learning. ISBN 0030062284.

Enlaces externos

Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Cúmulo abierto.

Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Cúmulo abierto.- Open Stars Clusters en la página del SEDS

- Sobre los cúmulos abiertos

- Cúmulos abiertos y globulares

- Método del cúmulo móvil

- Información y observaciones sobre los cúmulos abiertos

- Catálogo ARVAL de cúmulos abiertos brillantes